秋に触れる、やさしい季語たち

秋の山や川、野や里の風景は、

俳句の中で豊かな表情を見せます。

今回は「秋の地理季語」から

代表的な12語をご紹介。

有名俳人の句とともに、

景色に映る季節の彩りを

やさしく味わってみましょう。

秋の地理季語12選

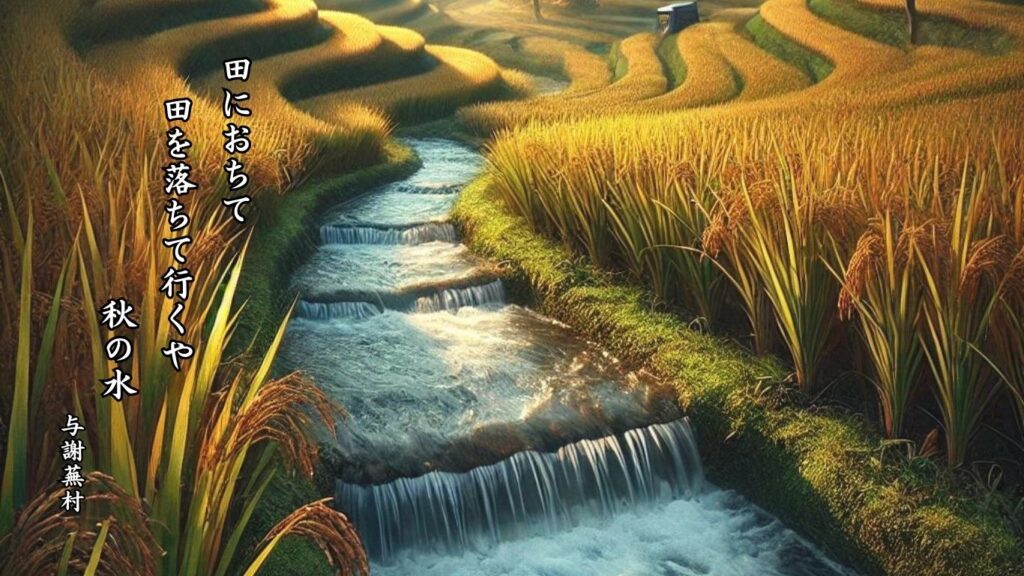

季語『秋の水』

『秋の水』の意味

秋に見られる水は、

夏の濁りが去って澄みわたり、

清らかさを増すのが特徴です。

川や池、田の水面などに

秋空が映り込み、

静けさや涼しさを漂わせます。

透明感を象徴する

秋の地理季語です。

『秋の水』のコラム

俳句では、水の澄明さや

その静けさを強調する表現に

「秋の水」がよく使われます。

夏の勢いある水流と異なり、

落ち着いた光や影を映す姿は、

人生の静かな余情とも重ねられ、

古今の句に広く詠まれています。

『秋の水』の例句をご紹介

俳句:田におちて 田を落ちて行くや 秋の水

読み:たにおちて たをおちてゆくや あきのみず

俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)

→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと

要約:田に落ちた水が、

さらに田を伝い流れていく。

秋の水の澄んだ流れと、

農村の景が重なり、

静かな時間の広がりを

感じさせる一句です。

季語『秋の山』

『秋の山』の意味

秋の山は、紅葉や澄んだ空気に包まれ、

四季の中でも最も鮮やかな彩りを見せます。

木々の葉が赤や黄に染まり、

山全体が静かな美をたたえる姿は、

秋を象徴する風景として

多くの俳句に詠まれます。

『秋の山』のコラム

俳句では「秋の山」は、

色彩の変化や澄んだ気配を描く題材です。

雄大な景観として詠まれる一方で、

山路や村里の生活とともに

親しみ深く描かれることも多いです。

自然の豊かさを映す

定番の季語です。

『秋の山』の例句をご紹介

俳句:信濃路や どこ迄つづく 秋の山

読み:しなのじや どこまでつづく あきのやま

俳人名:正岡子規 (まさおか しき)

→ことばあそびの詩唄で子規の句をもっと

要約:信濃路に果てしなく連なる秋の山々。

紅葉や澄んだ空気が景色を彩り、

雄大な自然の広がりと旅情を

感じさせます。

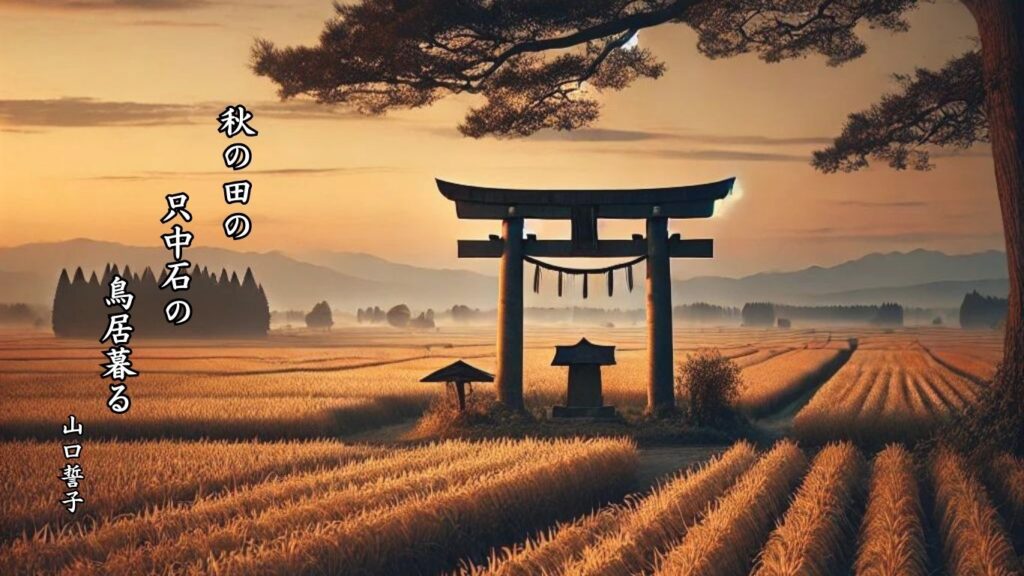

季語『秋の田』

『秋の田』の意味

「秋の田」とは、稲穂が実り

黄金色に広がる田を指します。

収穫期を迎えた田は、

農村の豊かさと喜びを象徴し、

秋の自然の恵みとともに

人々の暮らしを支える

代表的な地理季語です。

『秋の田』のコラム

俳句では「秋の田」は、

夕暮れや祭り、鳥居などと重ね、

農村の生活と結びつけて詠まれます。

黄金色の風景は壮大で、

実りの感謝と同時に、

秋の深まりや人の営みを

感じさせる題材です。

『秋の田』の例句をご紹介

俳句:秋の田の 只中石の 鳥居暮る

読み:あきのたの ただなかいしの とりいくる

俳人名:山口誓子 (やまぐち せいし)

→ことばあそびの詩唄で誓子の句をもっと

要約:秋の田の真ん中に立つ石の鳥居が、

夕暮れの光に包まれる情景。

田園の広がりと静けさの中に、

神聖さと秋の深まりを

感じさせる一句です。

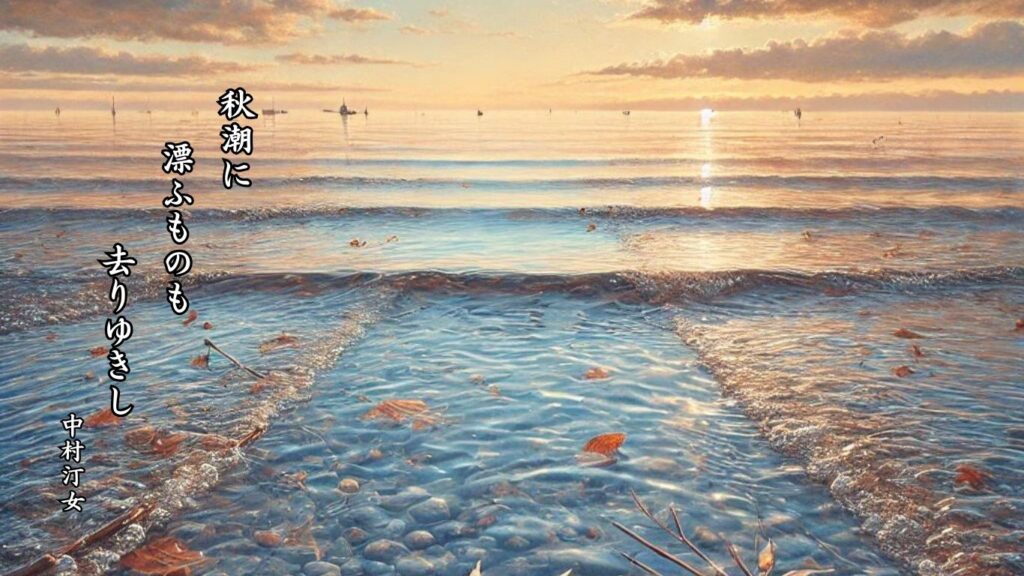

季語『秋の潮』

『秋の潮』の意味

秋の海に寄せ引く潮を「秋の潮」と

いいます。

夏の勢いある潮に比べて落ち着き、

澄んだ空や風と調和して

穏やかな趣を見せるのが特徴です。

海辺の静けさを映す

秋ならではの季語です。

『秋の潮』のコラム

俳句では「秋の潮」は、

浜辺や漁村の暮らしとともに

詠まれることが多いです。

漂う舟や寄せる波の音など、

ゆるやかな情景を描き、

人の心の静けさや余情を

重ねる表現として親しまれます。

『秋の潮』の例句をご紹介

俳句:秋潮に 漂ふものも 去りゆきし

読み:あきしおに ただようものも さりゆきし

俳人名:中村汀女 (なかむら ていじょ)

→ことばあそびの詩唄で汀女の句をもっと

要約:秋の潮に浮かんでいたものが、

やがて流され去っていく。

海の静かな動きに、

季節の移ろいと人生の無常を重ね、

余情深く表現した一句です。

季語『秋の野』

『秋の野』の意味

秋草が咲き、虫の声が響く

広々とした野を「秋の野」といいます。

春の野の華やかさに比べ、

秋の野は静けさと寂しさを帯び、

広がる景色に心の余情を映す

代表的な地理季語です。

『秋の野』のコラム

俳句では「秋の野」は、

萩や薄など秋草と組み合わせて詠まれます。

夕暮れや月明かりと重なることで、

寂寥感や郷愁が深まり、

古くから和歌や俳句に親しまれる

情緒ある季語です。

『秋の野』の例句をご紹介

俳句:野路の秋 我が後ろより 人や来る

読み:のじのあき わがうしろより ひとやくる

俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)

→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと

要約:秋の野路を歩いていると、

背後から人の気配がふと伝わる。

静かな自然の中に差し込む

人の存在が余情を生み、

秋の寂しさと人恋しさを

巧みにとらえた一句です。

季語『秋出水』

『秋出水』の意味

「秋出水」とは、秋の長雨や台風で

川が増水することをいいます。

夏の豪雨に比べ落ち着きはあるが、

水量は多く、

農作物や人々の暮らしに影響を及ぼす

自然現象を表す季語です。

『秋出水』のコラム

俳句では「秋出水」は、

自然の力強さや移ろいを

象徴する題材です。

柵や岸辺に立つ人々の姿と

組み合わせて詠まれることで、

水の勢いと人の静けさの対比が

秋ならではの風景を

印象づけます。

『秋出水』の例句をご紹介

俳句:柵の上に 腰掛け居るや 秋出水

読み:さくのうえに こしかけいるや あきでみず

俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)

→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと

要約:秋の出水を前に、

柵に腰を掛けて眺めている人の姿。

自然の力強さと人の静けさが重なり、

秋特有の情景と余情を

落ち着いた眼差しで切り取った一句です。

季語『秋の川』

『秋の川』の意味

秋の川は、水が澄み渡り、

夏の勢いを失って静かに流れます。

水面には澄んだ空や紅葉が映り、

季節の深まりを感じさせます。

清らかさと落ち着きを象徴する

秋の代表的な地理季語です。

『秋の川』のコラム

俳句では「秋の川」は、

澄明な水や静けさと結びつき、

旅情や余情を描く題材です。

流れる水の音や光の揺らぎに

人生を重ねる表現も多く、

静かな心象風景を映す

情緒ある季語として親しまれます。

『秋の川』の例句をご紹介

俳句:秋の川 真白な石を 拾ひけり

読み:あきのかわ ましろないしを ひろいけり

俳人名:夏目漱石 (なつめ そうせき)

要約:澄んだ秋の川で、

真っ白な石を拾う情景。

清浄な自然と素朴な行為が重なり、

秋らしい静けさと純粋さを感じさせる。

漱石らしい観察眼が光る一句です。

季語『花野』

『花野』の意味

「花野」とは、秋草の花々が

咲き広がる野原をいいます。

萩や女郎花、薄などが彩り、

秋独特の華やぎと静けさを

同時に伝えます。

自然の美しさを象徴する

代表的な秋の地理季語です。

『花野』のコラム

俳句では「花野」は、

広がる景色の雄大さと

人の心情を重ねる題材です。

果てしなく続く花野は、

郷愁や旅情を誘い、

華やかさの中に寂しさを漂わせる

情緒豊かな季語として

古くから愛されています。

『花野』の例句をご紹介

俳句:二里といひ 一里ともいふ 花野かな

読み:にりといい いちりともいう はなのかな

俳人名:炭太祇 (たん たいぎ)

→ことばあそびの詩唄で太祇の句をもっと

要約:一里とも二里ともいわれるほどに、

果てしなく広がる花野の景色。

人々の感覚を超える大自然の広がりと、

秋の花野の豊かさを

ユーモラスに描いた一句です。

季語『刈田』

『刈田』の意味

稲刈りを終えた後の田を

「刈田」といいます。

稲穂がなくなった田には、

切株が規則正しく残り、

収穫の余韻とともに

秋の農村の静かな風景を

象徴する季語です。

『刈田』のコラム

俳句では「刈田」は、

豊作の感謝や農村の営みを

映す題材として好まれます。

寂しさや落ち着きの中に、

季節の移ろいや人の営みを

感じさせ、

秋の里山を象徴する

情景として詠まれます。

『刈田』の例句をご紹介

俳句:去るほどに うちひらきたる 刈田かな

読み:さるほどに うちひらきたる かりたかな

俳人名:上島鬼貫 (うえじま おにつら)

要約:歩みを進めるほどに、

刈り終えた田が広がっていく。

収穫を終えた土地の静けさと、

開放的な広がりが重なり、

農村の秋の風景を雄大にとらえた

一句です。

季語『穭田』

『穭田』の意味

稲刈りを終えた後の田に、

切株から芽吹いた稲を

「穭(ひつじ)」といいます。

その稲が一面に生えた田を

「穭田」と呼び、

再生の力と農村の季節感を

表す秋の地理季語です。

『穭田』のコラム

俳句では「穭田」は、

収穫を終えた田に

なお芽吹く命の象徴として

詠まれます。

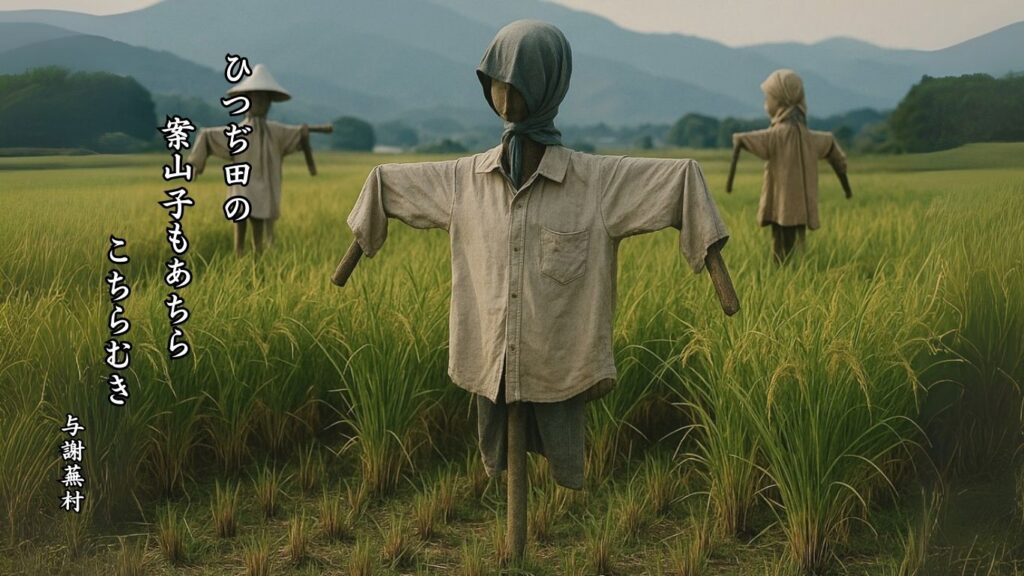

『穭田』の例句をご紹介

俳句:ひつぢ田の 案山子もあちら こちらむき

読み:ひつぢだの かかしもあちら こちらむき

俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)

→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと

要約:刈り取った田に立つ案山子が、

あちらこちらを向いている。

農村の収穫後ののどかさと、

素朴な風景の中に漂うユーモアを

巧みにとらえた一句です。

季語『秋の海』

『秋の海』の意味

「秋の海」とは、夏の喧騒が過ぎ、

静けさを取り戻した秋の海を

指します。

穏やかな波と澄んだ空気が

広がり、人々の暮らしや心に

落ち着きを与える

秋の地理季語です。

『秋の海』のコラム

俳句では「秋の海」は、

夕陽や漁村の生活と重ねられ、

静謐な趣を表します。

夏の勢いを失い、

穏やかに広がる海は、

人生の余情や郷愁を

感じさせる題材として

多くの句に詠まれます。

『秋の海』の例句をご紹介

俳句:夕陽に 馬洗ひけり 秋の海

読み:せきように うまあらいけり あきのうみ

俳人名:正岡子規 (まさおか しき)

→ことばあそびの詩唄で子規の句をもっと

要約:秋の海で、夕陽を浴びながら

馬を洗う情景。

赤く沈む光と水面の輝きが重なり、

人と自然の営みを穏やかに映す。

秋の海の静けさと生活の一幕が

調和した一句です。

季語『山粧う』

『山粧う』の意味

「山粧う」とは、紅葉に彩られた

秋の山の姿を表す季語です。

木々が赤や黄に染まり、

山全体が華やかに装うように

見えることから、

自然の美を称える言葉として

俳句や和歌に親しまれています。

『山粧う』のコラム

俳句では「山粧う」は、

秋の盛りを象徴する題材です。

鮮やかな紅葉の彩りを、

衣に例えることで、

山が自らを美しく飾るかのように

表現されています。

秋景色を最も華やかに描く

季語の一つです。

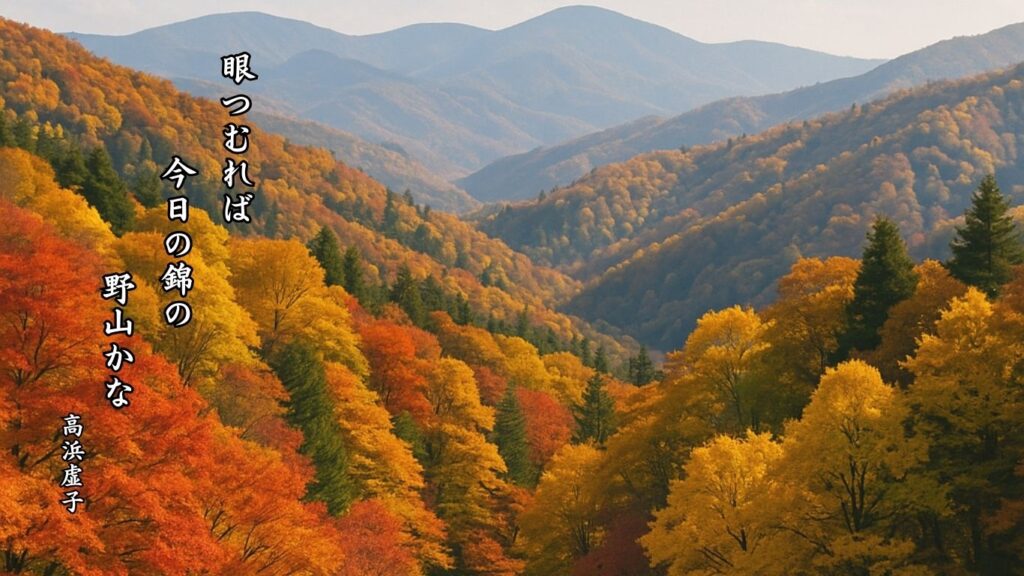

『山粧う』の例句をご紹介

俳句:眼つむれば 今日の錦の 野山かな

読み:めつむれば けふのにしきの のやまかな

俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)

→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと

要約:目を閉じてもなお、

錦のような紅葉の山野の景色が

鮮やかに浮かぶ。

自然の美が心に深く刻まれ、

秋の盛りを余情豊かに伝える、

虚子らしい印象的な一句です。

まとめ

秋の地理季語は、山や野、

川や海の自然を映し出し、

季節の移ろいを鮮やかに伝えます。

俳人たちの句にふれながら、

風景の中に潜む余情を味わい、

秋の豊かな情緒を

感じ取ってみてください。

関連リンク

📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)

🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る

🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら