秋に触れる、やさしい季語たち

秋は蜻蛉や蜩、雁や松虫など、

多くの生き物が季語として詠まれます。

今回は「秋の動物季語」から

代表的な12語を紹介。

有名俳人の句とともに、

自然に息づく季節の彩りを

やさしく味わってみましょう。

秋の動物季語12選

季語『蜻蛉』

『蜻蛉』の意味

「蜻蛉」とは、澄んだ秋空を

自在に飛び交う昆虫を指します。

夏から秋にかけて姿を見せ、

赤蜻蛉などが代表的です。

その軽やかな舞いは、

季節の移ろいとともに

秋を告げる風物として

広く親しまれています。

『蜻蛉』のコラム

俳句では「蜻蛉」は、

群れ飛ぶ様子や

夕景とともに詠まれます。

赤く染まる翅は秋の象徴であり、

郷愁や旅情を呼び起こします。

古くから子どもや

農村の暮らしとも結びつき、

素朴で親しみやすい題材として

多くの句に詠まれています。

『蜻蛉』の例句をご紹介

俳句:とどまれば あたりにふゆる 蜻蛉かな

読み:とどまれば あたりにふゆる とんぼかな

俳人名:中村汀女 (なかむら ていじょ)

→ことばあそびの詩唄で汀女の句をもっと

要約:立ち止まると、周囲一面に蜻蛉が舞う。

静かな秋の空気の中に、

小さな命の群れが生み出す賑わいが広がる。

自然と人の動きが重なり合い、

秋の生命感を鮮やかに伝える一句です。

季語『蜩』

『蜩』の意味

「蜩」とは、夕暮れや朝ぼらけに

カナカナと鳴く蝉を指します。

その声は涼しさを帯び、

夏の終わりから秋にかけての

移ろいを感じさせます。

寂しさと清らかさを兼ね備えた

代表的な秋の虫の季語です。

『蜩』のコラム

俳句では「蜩」は、

暮れゆく光や静けさとともに詠まれます。

その鳴き声は物悲しさを誘い、

人生の無常感と重ねられることも多いです。

自然の音を通じて心情を映す

象徴的な題材として

古来から愛されています。

『蜩』の例句をご紹介

俳句:蜩の おどろき啼くや 朝ぼらけ

読み:ひぐらしの おどろきなくや あさぼらけ

俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)

→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと

要約:夜明けの薄明かりの中で、

蜩が驚いたように鳴き声を響かせる。

静寂を破る一瞬の響きに、

自然の生命力と朝の清新さが宿る。

蕪村らしい繊細な感覚が光る一句です。

季語『秋の蚊』

『秋の蚊』の意味

「秋の蚊」とは、夏を過ぎても

なお残って人を刺す蚊を指します。

動きは鈍く、弱々しい姿ながら、

しつこくまとわりつく様子に

季節の名残と生命の執念を

感じさせる季語です。

『秋の蚊』のコラム

俳句では「秋の蚊」は、

よろめく動きやかすかな羽音とともに

詠まれます。

衰えた姿に滑稽さや哀れが交錯し、

人と虫との距離感を映します。

夏の余韻を引きずりつつも、

秋の静けさを際立たせる

題材です。

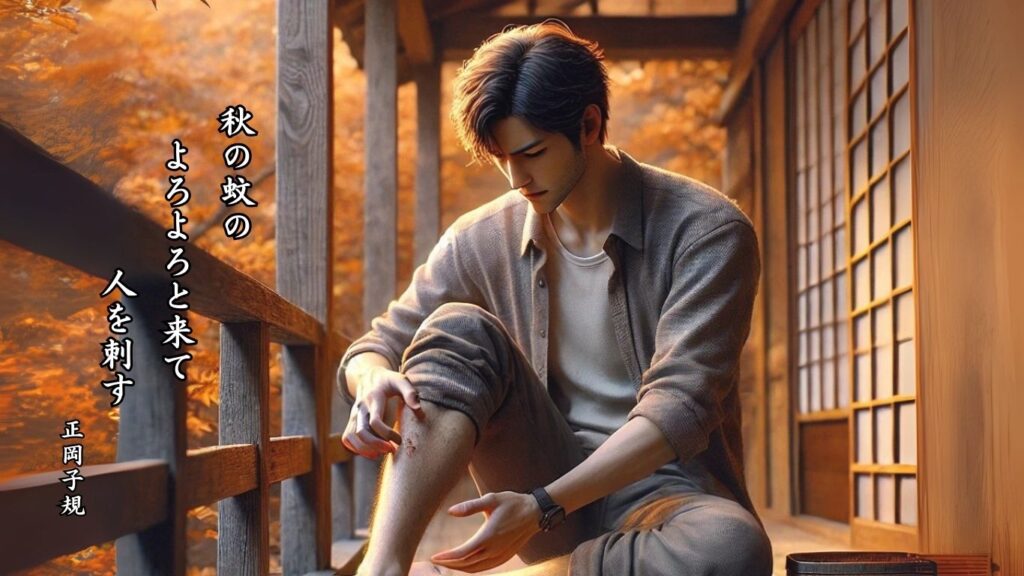

『秋の蚊』の例句をご紹介

俳句:秋の蚊の よろよろと来て 人を刺す

読み:あきのかの よろよろときて ひとをさす

俳人名:正岡子規 (まさおか しき)

→ことばあそびの詩唄で子規の句をもっと

要約:よろよろと飛ぶ秋の蚊が、

力なくも人を刺そうとする。

衰えゆく季節の中での生命の執念を、

滑稽味を帯びて描く。

子規の写実眼とユーモアが

生きた一句です。

季語『渡り鳥』

『渡り鳥』の意味

「渡り鳥」とは、季節の変化に応じて

南北を行き来する鳥を指します。

秋には雁や鴨などが北から渡来し、

群れをなして飛ぶ姿は壮観です。

季節の移ろいと生命の営みを示す

代表的な動物季語です。

『渡り鳥』のコラム

俳句では「渡り鳥」は、

旅立ちや別れの象徴として詠まれます。

群れ飛ぶ姿に人生や旅を重ね、

郷愁や希望を表現する句も多いです。

秋空を横切る鳥の列は、

季節感を強く印象づける

題材として親しまれています。

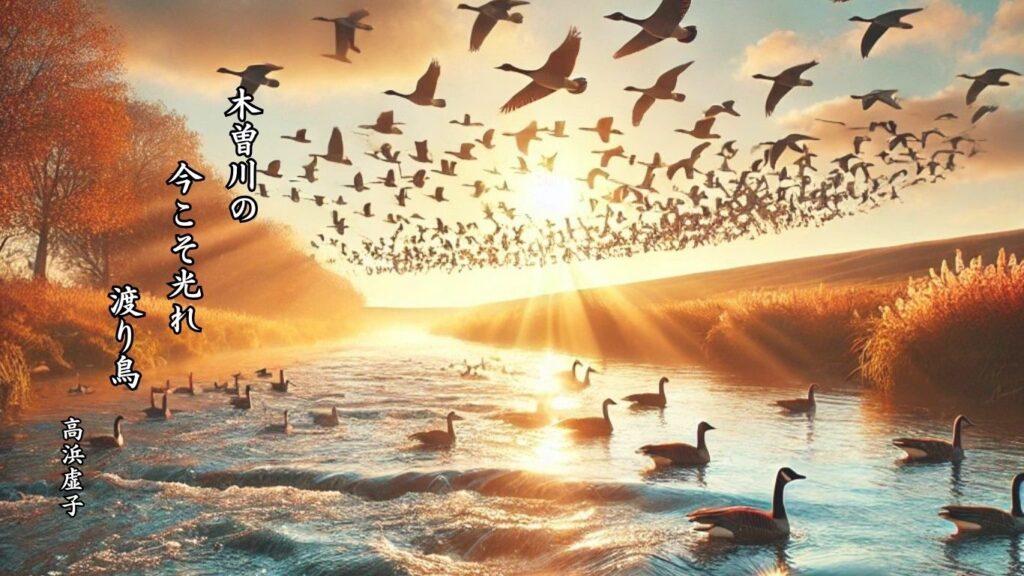

『渡り鳥』の例句をご紹介

俳句:木曽川の 今こそ光れ 渡り鳥

読み:きそがわの いまこそひかれ わたりどり

俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)

→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと

要約:木曽川を背景に、

渡り鳥が飛び立つ光景。

川の輝きと鳥の動きが重なり、

自然の一瞬の美を鮮やかに描く。

季節の変わり目に宿る力強さと、

生命の躍動を映した一句です。

季語『鯊』

『鯊』の意味

「鯊」とは、河口や浅瀬に棲む小魚で、

秋になると釣りの対象として親しまれます。

素朴な味わいは食卓にも上り、

人々の暮らしと密接に結びついた

秋の水辺を象徴する

動物季語です。

『鯊』のコラム

俳句では「鯊」は、

湖や川辺の灯りとともに詠まれます。

静かな水辺に釣る人の姿や、

群れ遊ぶ様子が描かれ、

秋の余情や郷愁を漂わせます。

自然と生活が重なる

味わい深い題材です。

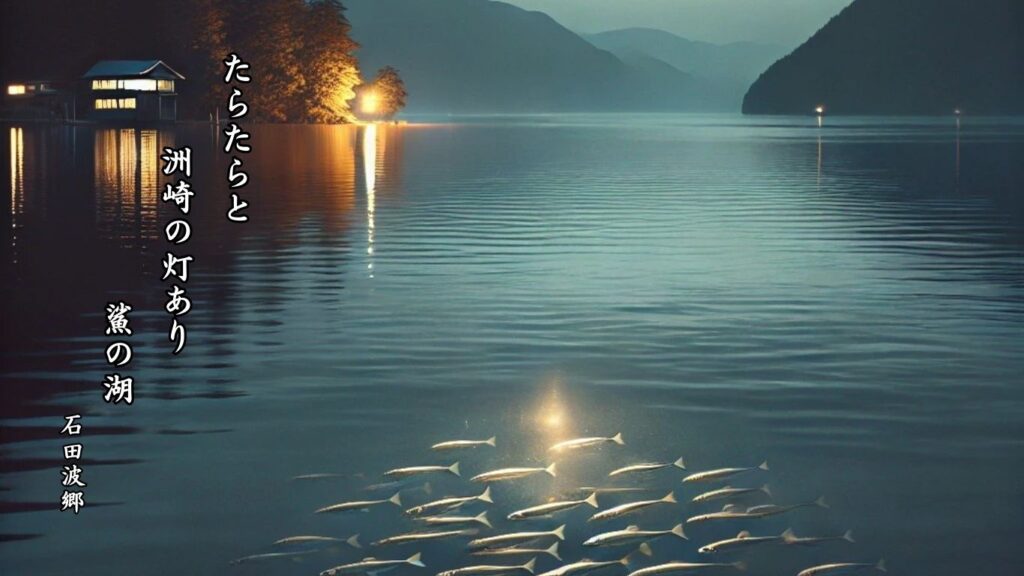

『鯊』の例句をご紹介

俳句:たらたらと 洲崎の灯あり 鯊の湖

読み:たらたらと すざきのひあり はぜのうみ

俳人名:石田波郷 (いしだ はきょう)

→ことばあそびの詩唄で波郷の句をもっと

要約:洲崎に灯る明かりが、

鯊の湖にたらたらと映る。

静かな夜の情景に、

湖の豊かさと人の暮らしが重なり合う。

秋の水辺の余情を漂わせる

波郷らしい抒情的な一句です。

季語『馬肥ゆる』

『馬肥ゆる』の意味

「馬肥ゆる」とは、秋の実りを食んで

馬がふっくらと太ることを指します。

収穫の季節に家畜も豊かに育ち、

農村の恵みを象徴する光景です。

秋の豊穣を映す

動物季語です。

『馬肥ゆる』のコラム

俳句では「馬肥ゆる」は、

旅や農作の情景と重ねて詠まれます。

馬の姿に豊かさや力強さを見いだし、

自然と人の営みを結ぶ題材です。

秋の収穫と暮らしを象徴する

親しみある季語として

広く詠まれています。

『馬肥ゆる』の例句をご紹介

俳句:馬肥ゆる みちのくの旅 けふここに

読み:うまこゆる みちのくのたび けふここに

俳人名:山口青邨 (やまぐち せいそん)

→ことばあそびの詩唄で青邨の句をもっと

要約:馬が肥える秋、みちのくを旅して

「今日ここにいる」と実感する。

自然と人の暮らしが交わる中で、

旅の時間の濃さと季節の恵みを

しみじみと映した一句です。

季語『法師蝉』

『法師蝉』の意味

「法師蝉」とは、

つくつく法師とも呼ばれ、

夏の終わりから

秋にかけて鳴く蝉を指します。

「つくつく法師」と

聞こえる声は物悲しく、

季節の移ろいと寂しさを告げる

代表的な秋の虫の季語です。

『法師蝉』のコラム

俳句では「法師蝉」は、

命の尽きる声や秋の終わりと重ねて

詠まれることが多いです。

その鳴き声は切なさと余情を誘い、

無常観や人生の儚さを

象徴的に映します。

古来から愛される季語です。

『法師蝉』の例句をご紹介

俳句:今尽きる 秋をつくつく ほうふしかな

読み:いまつきる あきをつくつく ほうふしかな

俳人名:小林一茶 (こばやし いっさ)

→ことばあそびの詩唄で一茶の句をもっと

要約:つくつく法師が鳴き、

秋が今尽きようとする。

虫の声が季節の終わりを告げ、

自然の時の移ろいが胸に迫る。

一茶らしい哀感と季節感を

端的に映した一句です。

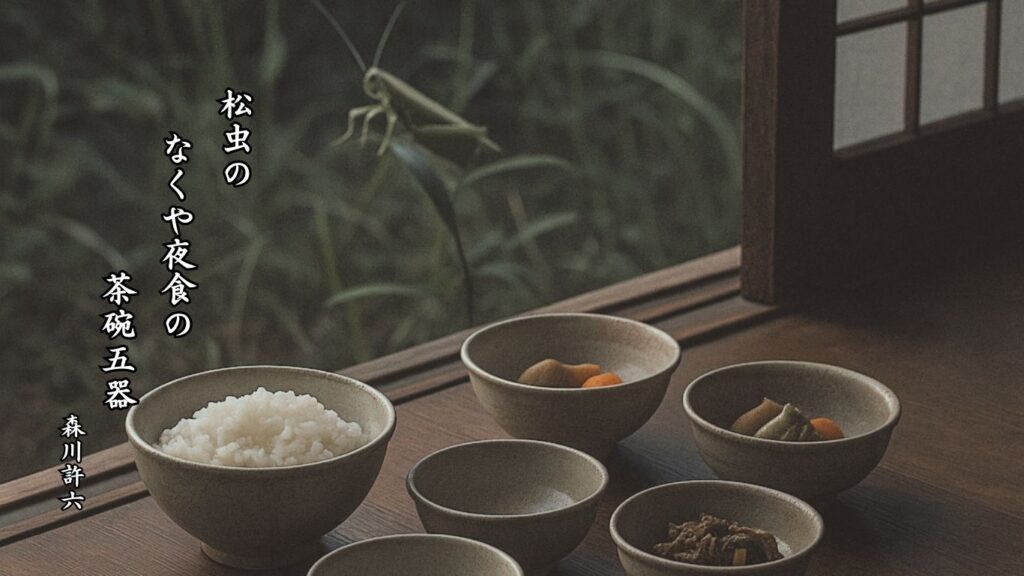

季語『松虫』

『松虫』の意味

「松虫」とは、秋の夜に澄んだ声で

リーンリーンと鳴く虫を指します。

その音色は人々に親しまれ、

古来より和歌や俳句に詠まれてきました。

秋の夜長を象徴する

代表的な虫の季語です。

『松虫』のコラム

俳句では「松虫」は、

家族の団らんや夜更けの静けさと

ともに描かれます。

澄んだ鳴き声は哀愁や郷愁を誘い、

秋の夜に寄り添う存在です。

自然の音を通じて心を映す

情緒豊かな題材です。

『松虫』の例句をご紹介

俳句:松虫の なくや夜食の 茶碗五器

読み:まつむしの なくややしょくの ちゃわんごき

俳人名:森川許六 (もりかわ きょりく)

→ことばあそびの詩唄で許六の句をもっと

要約:松虫の声が響く中、

夜食の茶碗が五つ並ぶ。

家庭的な情景に秋の虫の音が溶け込み、

暮らしと自然が一体となる。

素朴な生活感の中に

秋の風情を描いた一句です。

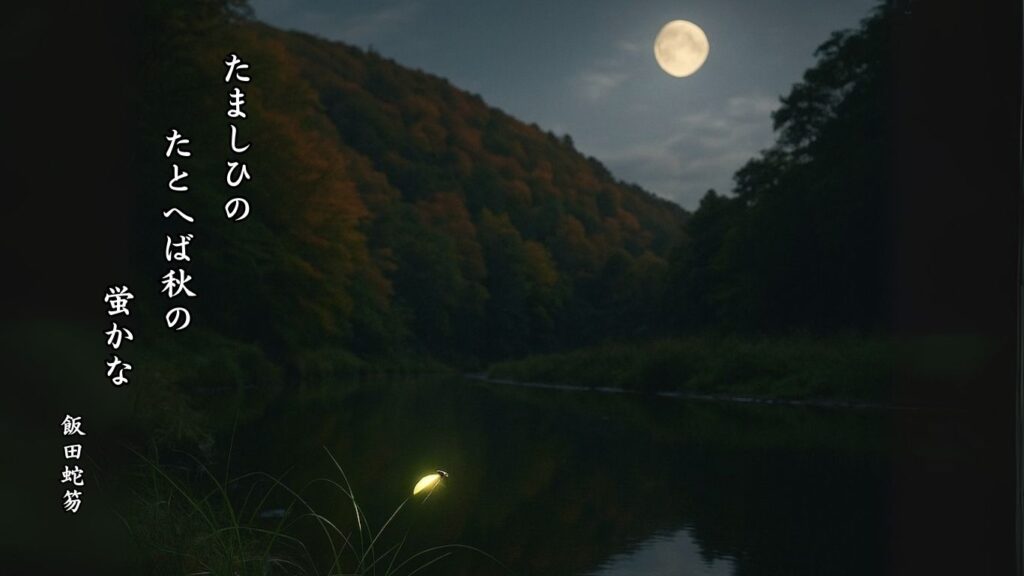

季語『秋の蛍』

『秋の蛍』の意味

「秋の蛍」とは、

夏を過ぎてもなお

ほのかな光を放ちながら

飛ぶ蛍を指します。

衰えゆく命の儚さや、

秋の夜の静けさを象徴し、

光の淡さが季節の移ろいを

しみじみと感じさせる季語です。

『秋の蛍』のコラム

俳句では「秋の蛍」は、

魂や人生の儚さの象徴として

詠まれることが多いです。

弱々しい光が消えゆく姿に、

無常観や哀感を重ね、

秋の情緒を深める題材です。

古来より多くの句に親しまれます。

『秋の蛍』の例句をご紹介

俳句:たましひの たとへば秋の 蛍かな

読み:たましいの たとえばあきの ほたるかな

俳人名:飯田蛇笏 (いいだ だこつ)

→ことばあそびの詩唄で蛇笏の句をもっと

要約:秋の蛍を魂にたとえ、

儚く光り消える命の姿を映す。

一瞬の輝きに人生の無常を重ね、

自然と人の存在を結びつける。

蛇笏らしい象徴的で哲学的な

余韻を残す一句です。

季語『鵲』

『鵲』の意味

「鵲」とは、

白と黒の羽を持つ鳥で、

秋の季語として詠まれます。

七夕の夜、天の川に橋をかけて

織姫と彦星を会わせる

という伝説で知られ、

物語性と秋の趣を備えた

象徴的な鳥です。

『鵲』のコラム

俳句では「鵲」は、

伝説を踏まえつつ、

村里や橋の景色とともに詠まれます。

人の営みや素朴な風景に重ねられ、

郷愁や物語性を呼び起こします。

秋の空や川辺と響き合う

情緒深い題材です。

『鵲』の例句をご紹介

俳句:かささぎや 石を重りの 橋も有り

読み:かささぎや いしをおもりの はしもあり

俳人名:宝井其角 (たからい きかく)

→ことばあそびの詩唄で其角の句をもっと

要約:かささぎの伝承を思わせる景に、

石を重ねただけの簡素な橋がある。

自然と人の営みが交わる風景に、

素朴さと物語性が漂う。

其角らしい風雅と写実を兼ねた

一句です。

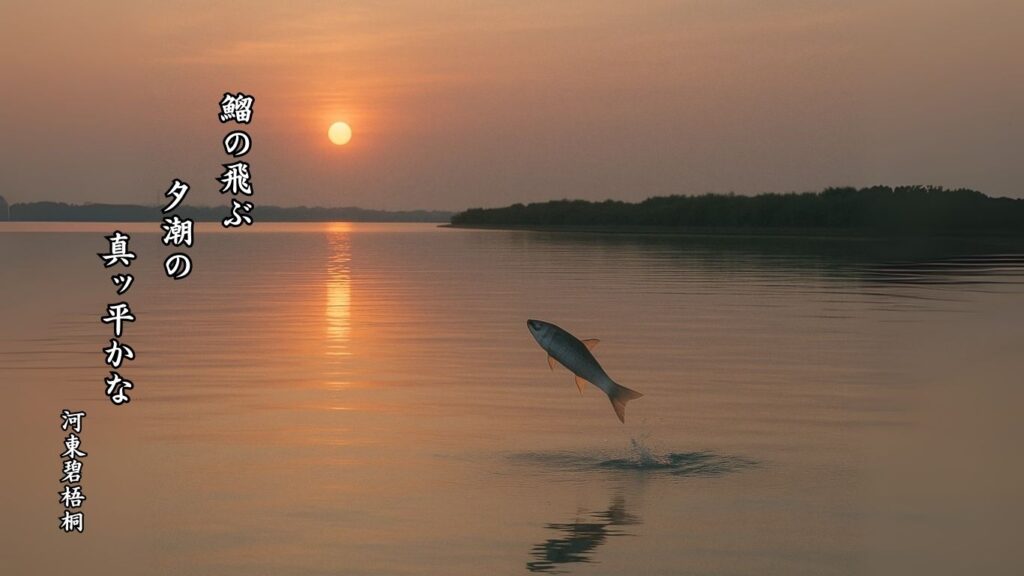

季語『鰡』

『鰡』の意味

「鰡」とは、河口や浅瀬に群れ泳ぐ魚で、

秋の季語として親しまれます。

成長につれて名前を変える出世魚で、

古来から食用として重宝されました。

水面を跳ねる姿は活気に満ち、

秋の水辺を象徴する

季語です。

『鰡』のコラム

俳句では「鰡」は、

跳ねる動きや水面の広がりと

ともに詠まれます。

夕潮や川辺の景と重なり、

静と動の対比を生み出します。

漁や食文化とも深く関わり、

生活感を伴う題材として

詠まれる季語です。

『鰡』の例句をご紹介

俳句:鰡の飛ぶ 夕潮の真ッ平かな

読み:ぼらのとぶ ゆうしおのまったいらかな

俳人名:河東碧梧桐 (かわひがし へきごとう)

→ことばあそびの詩唄で碧梧桐の句をもっと

要約:夕潮が一面に広がる穏やかな海で、

鰡が跳ね上がる瞬間をとらえる。

静と動の対比が鮮やかで、

海の広がりと生命の躍動感を表現。

碧梧桐らしい写実の冴えを感じさせる

一句です。

季語『雁来る』

『雁来る』の意味

「雁来る」とは、秋になると

北の国から渡ってくる雁を指します。

群れをなし、声を響かせながら飛ぶ姿は、

秋の訪れを告げる光景です。

古来より和歌や俳句に親しまれる

代表的な秋の鳥の季語です。

『雁来る』のコラム

俳句では「雁来る」は、

旅立ちや別れの象徴として詠まれます。

その鳴き声は哀愁を誘い、

秋空を渡る群れの姿は、

季節の移ろいと人の心情を重ねます。

郷愁や無常観を伝える

味わい深い題材です。

『雁来る』の例句をご紹介

俳句:病雁の 夜寒に落ちて 旅寝かな

読み:びょうがんの よざむにおちて たびねかな

俳人名:松尾芭蕉 (まつお ばしょう)

→ことばあそびの詩唄で芭蕉の句をもっと

要約:病んだ雁が夜寒に耐えきれず落ちる。

その姿に旅の寂しさと命の儚さを重ねる。

自然の厳しさと人の孤独感を結びつけ、

無常観を深く漂わせた芭蕉らしい一句です。

まとめ

秋の動物季語は、虫や鳥、魚など

多彩な生き物を通じて季節を映します。

俳人の句に触れることで、

生命の躍動や儚さを味わえます。

自然と人の心が交差する

豊かな秋の情景を

感じ取ってみてください。

関連リンク

📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)

🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る

🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら