秋に触れる、やさしい季語たち

秋は墓参りや星祭など、

暮らしを彩る行事が盛んに行われます。

今回は「秋の行事季語」から

代表的な12語をご紹介。

有名俳人の句を添えて、

日本の伝統と季節の彩りを

やさしく味わってみましょう。

秋の行事季語12選

季語『迎火』

『迎火』の意味

「迎火」とは、盆の入りに

祖霊を迎えるために焚く火をいいます。

家の門口や道端で火をともすことで、

先祖の霊が迷わず戻れるように祈る、

日本の伝統的な習わしを

表す行事季語です。

『迎火』のコラム

俳句では「迎火」は、

灯火の揺らめきや人々の祈りと

結びつけて詠まれます。

夕暮れや夜の情景に映える火は、

先祖を迎える荘厳さとともに、

家族のつながりや

郷愁を伝える題材として

親しまれています。

『迎火』の例句をご紹介

俳句:迎火や 風に折戸の ひとり開く

読み:むかえびや かぜにおりどの ひとりあく

俳人名:大島蓼太 (おおしま りょうた)

要約:迎火が焚かれる中、

風に吹かれて

折戸がひとりでに開く。

火と風、そして霊の気配が重なり、

お盆の神秘的な雰囲気を映す。

先祖を迎える心と自然が調和した

印象的な一句です。

季語『迎鐘』

『迎鐘』の意味

「迎鐘」とは、盆の入りに

先祖の霊を迎えるため撞く鐘を指します。

寺院や地域で鳴らされる鐘の音は、

祖霊が迷わず帰れるよう祈るしるし。

信仰と暮らしに根付いた

秋の行事季語です。

『迎鐘』のコラム

俳句では「迎鐘」は、

夕暮れや夜に響く鐘の音とともに

霊を迎える荘厳さを詠みます。

鐘の余韻は人々の心に染み入り、

亡き人とのつながりや郷愁を

呼び起こします。

静けさと祈りを伝える季語です。

『迎鐘』の例句をご紹介

俳句:旅人の 鳴らして行くや 迎ひ鐘

読み:たびびとの ならしてゆくや むかいがね

俳人名:小林一茶 (こばやし いっさ)

→ことばあそびの詩唄で一茶の句をもっと

要約:旅人が道すがら迎鐘を鳴らしていく。

さりげない所作に、祖霊を思う祈りと

人の温かさがにじむ。

信仰と日常が自然に重なり合い、

お盆の情景を親しみ深く伝える

一茶らしい一句です。

季語『送り火』

『送り火』の意味

「送り火」とは、お盆の終わりに

祖霊を見送るために焚く火を指します。

門口や山に灯される火は、

霊を無事に送るための道しるべ。

祈りと別れを象徴する

秋の行事季語です。

『送り火』のコラム

俳句では「送り火」は、

燃えさかる炎や消えゆく火を通して

別れの情景を描きます。

夏から秋へ移る節目としても詠まれ、

祈りや郷愁、無常観を表現。

日本の伝統行事として

古くから親しまれています。

『送り火』の例句をご紹介

俳句:送り火の 山へのぼるや 家の数

読み:おくりびの やまへのぼるや いえのかず

俳人名:内藤丈草 (ないとう じょうそう)

→ことばあそびの詩唄で丈草の句をもっと

要約:山に昇る送り火が家の数だけ灯る。

一つ一つの火に

先祖への祈りが込められ、

夜の山を幻想的に照らす。

人々の営みと霊を送る心が重なり、

お盆の終わりの情景を

厳かに伝える一句です。

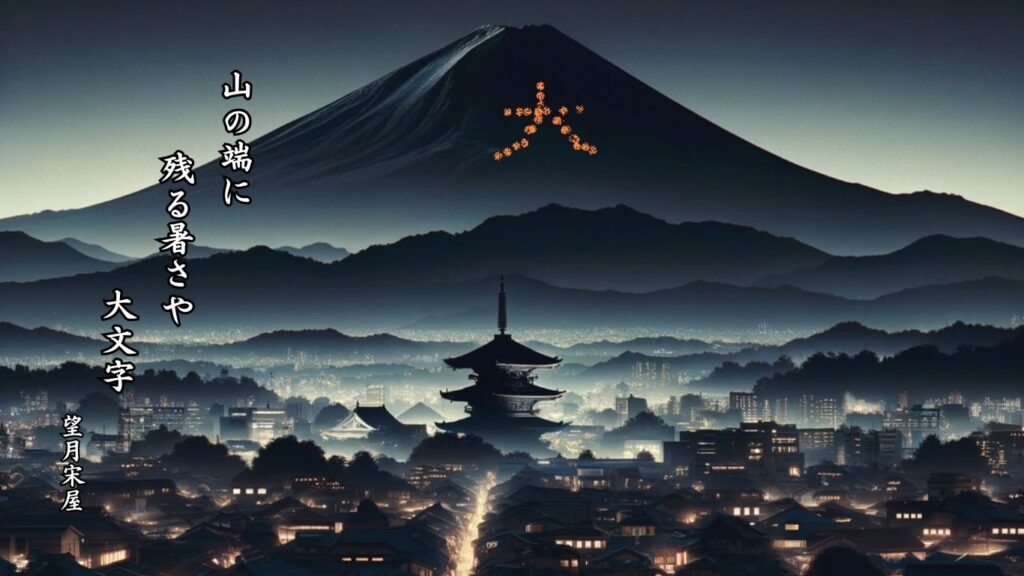

季語『大文字』

『大文字』の意味

「大文字」とは、京都の盂蘭盆会で

行われる五山送り火のひとつを指します。

山に「大」の字が炎で浮かび上がり、

祖霊を送る荘厳な行事です。

夏から秋へ移る節目を示す

代表的な行事季語です。

『大文字』のコラム

俳句では「大文字」は、

炎の壮大な光景と

送り火の意味を重ねて詠まれます。

夏の名残と秋の訪れを告げ、

人々の祈りや郷愁を映す題材です。

京都の風物詩として

古くから親しまれています。

『大文字』の例句をご紹介

俳句:山の端に 残る暑さや 大文字

読み:やまのはに のこるあつさや だいもんじ

俳人名:望月宋屋 (もちづき そうおく)

要約:山の端に燃える大文字と、

なお残る暑さの対比を描く。

送り火の荘厳さと、

夏から秋への移ろいが重なり、

行事の迫力と季節の余情を

鮮やかに映し出した一句です。

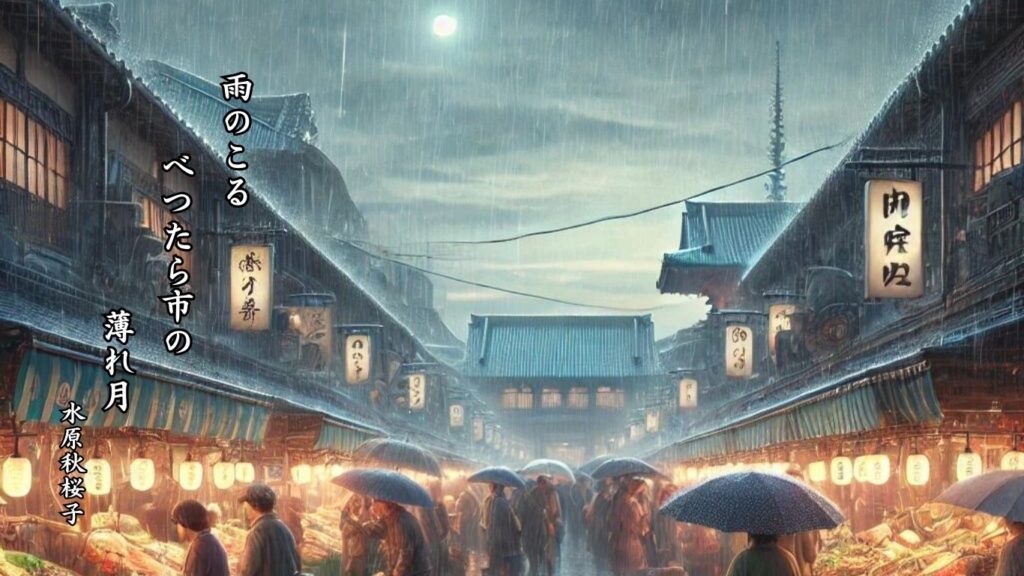

季語『べつたら市』

『べつたら市』の意味

「べつたら市」とは、

東京・日本橋で十月に

開かれる市を指します。

大根を米麹で漬けた

「べったら漬」が名物で、

秋の収穫と商いのにぎわいを映す

行事季語です。

『べつたら市』のコラム

俳句では「べつたら市」は、

夜店の明かりや人波とともに詠まれます。

江戸の風情を伝える市は、

現代でも庶民の楽しみとして親しまれ、

秋の街の活気と郷愁を

あわせ持つ題材です。

『べつたら市』の例句をご紹介

俳句:雨のこる べつたら市の 薄れ月

読み:あめのこる べつたらいちの うすれづき

俳人名:水原秋桜子 (みずはら しゅうおうし)

→ことばあそびの詩唄で秋桜子の句をもっと

要約:雨のしずくが残る市の灯りに、

薄れていく月が重なる。

人波の賑わいの裏に、

静かな秋の余情を漂わせる。

江戸情緒と季節の移ろいを

繊細に描いた秋桜子の一句です。

季語『敬老の日』

『敬老の日』の意味

「敬老の日」とは、九月の祝日で

長寿を祝い感謝を捧げる日を指します。

家庭や地域でお年寄りを敬い、

健康と長寿を願う習わしは、

秋の暮らしに根付いた

行事季語です。

『敬老の日』のコラム

俳句では「敬老の日」は、

家族の集まりや

贈り物とともに詠まれます。

古来の長寿祝いの習慣が

現代に受け継がれた行事であり、

秋の季語として、

人への感謝と絆を

象徴する題材です。

『敬老の日』の例句をご紹介

俳句:おもしろくなし 敬老の日の テレビ

読み:おもしろくなし けいろうのひの てれび

俳人名:右城暮石 (うしろ ぼせき)

要約:敬老の日のテレビ番組を見ても

面白さを感じない。

形式ばった祝いや世間の姿勢に、

寂しさや虚しさがにじむ。

現代的な視点から行事を捉え直した

暮石らしい一句です。

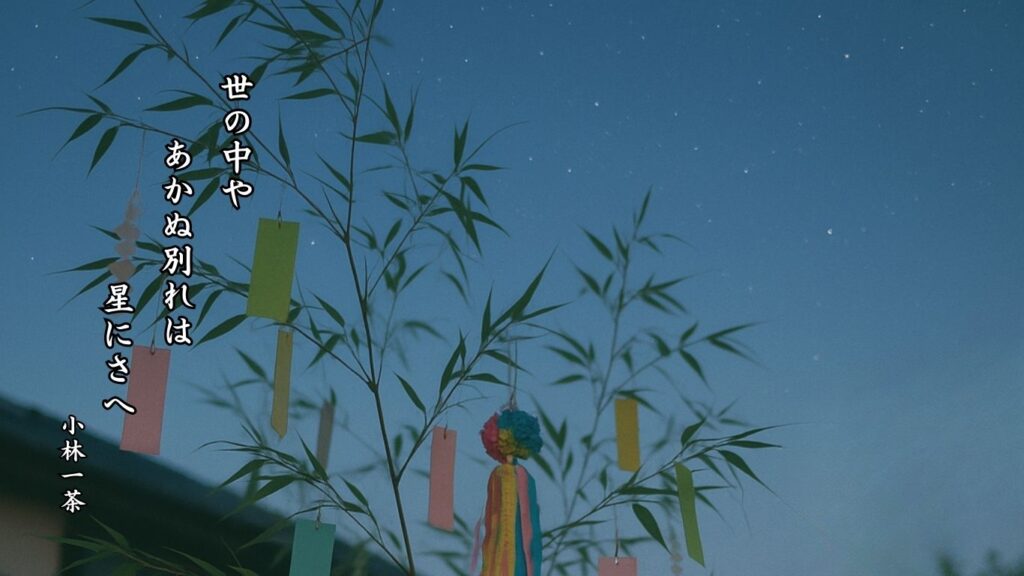

季語『星祭』

『星祭』の意味

「星祭」とは、七夕の行事を

指す季語です。

旧暦七月七日、秋にあたる時期に

織姫と彦星の伝説を祝います。

短冊に願いを書いて笹に飾り、

星に祈る風習は

日本各地に伝わる

秋の行事季語です。

『星祭』のコラム

俳句では「星祭」は、

夜空の星や笹飾りとともに詠まれます。

願いや祈りを込めた風習は、

家庭や地域の温かさを伝えます。

夏の印象が強いが、

俳句では秋の季語として

大切に用いられています。

『星祭』の例句をご紹介

俳句:世の中や あかぬ別れは 星にさへ

読み:よのなかや あかぬわかれは ほしにさえ

俳人名:小林一茶 (こばやし いっさ)

→ことばあそびの詩唄で一茶の句をもっと

要約:この世は別れの尽きぬもの、

七夕の星の逢瀬でさえ別れがある。

儚さを宇宙的な視点で捉え、

人生の哀しみを重ねた一句。

一茶らしい人間味と

哀愁を帯びた星祭の情景です。

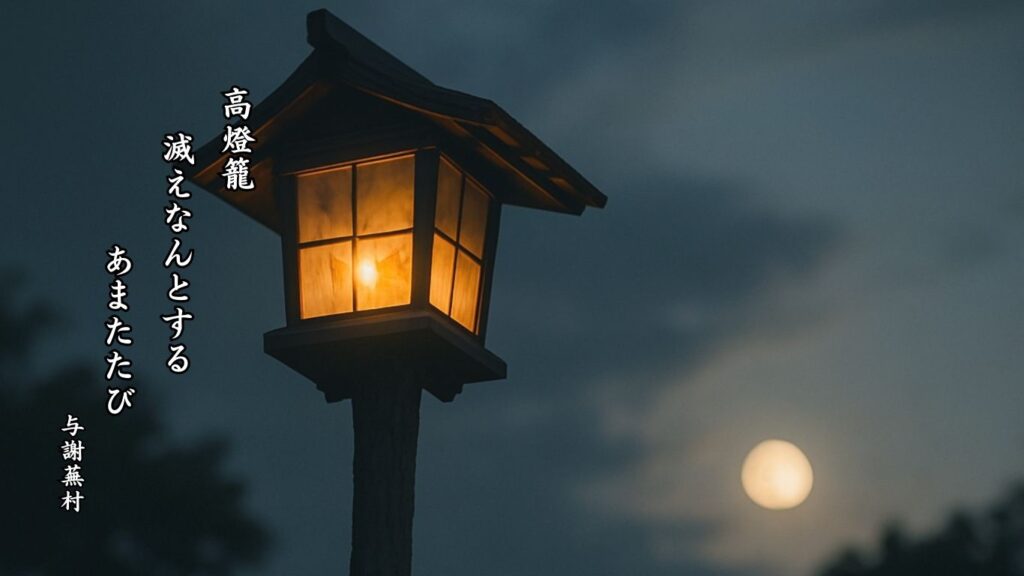

季語『燈籠』

『燈籠』の意味

「燈籠」とは、木や石、

紙などで作られ、

灯火をともす器具を指します。

寺院や町の祭礼、

盆の供養に用いられ、

人々の祈りや行事に

欠かせないもの。

秋の夜を照らす象徴的な

行事季語です。

『燈籠』のコラム

俳句では「燈籠」は、

祭りの夜の賑わいや

供養の静けさを映す題材です。

揺れる灯りは人の心を照らし、

祈りや郷愁を感じさせます。

秋の行事と結びつき、

暮らしに光を添える

親しみ深い季語です。

『燈籠』の例句をご紹介

俳句:高燈籠 滅えなんとする あまたたび

読み:たかとうろう きえなんとする あまたたび

俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)

→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと

要約:高く掲げられた燈籠が、

消えそうになっては幾度も持ち直す。

揺れる灯火に人の祈りと無常が重なり、

秋の夜を象徴的に照らす。

儚さと力強さを併せ持つ

蕪村らしい一句です。

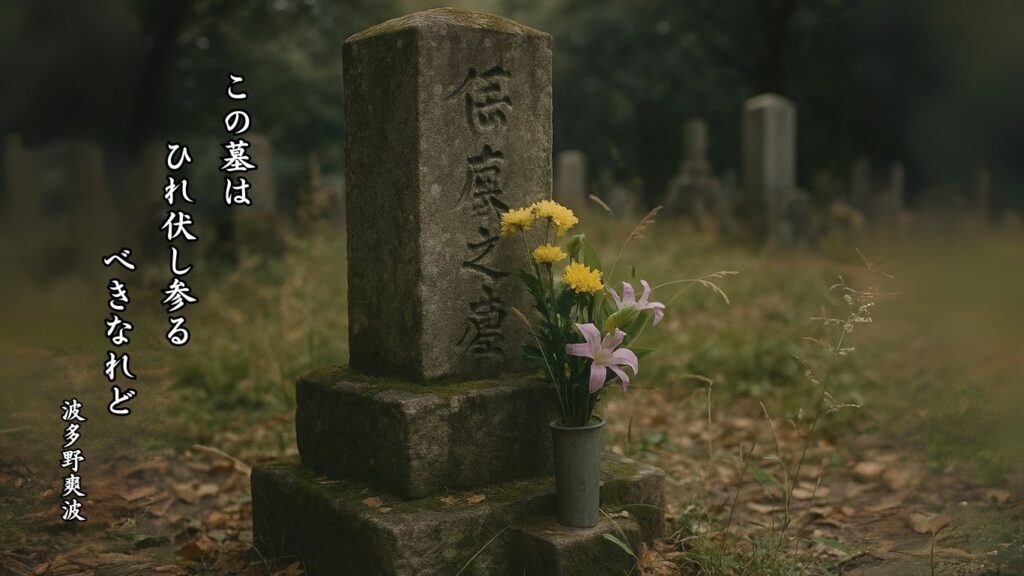

季語『墓参』

『墓参』の意味

「墓参」とは、

先祖や故人の墓を訪れ、

花や供物を供えて

祈る行為をいいます。

秋の彼岸やお盆などに行われ、

先祖を敬い感謝を伝える

日本の暮らしに根付いた

行事季語です。

『墓参』のコラム

俳句では「墓参」は、

墓地の静けさや祈る人々の姿と

ともに詠まれます。

秋の澄んだ空や落葉と重なり、

無常観や郷愁を漂わせます。

日常の営みと精神文化を結ぶ

味わい深い題材です。

『墓参』の例句をご紹介

俳句:この墓は ひれ伏し参る べきなれど

読み:このはかは ひれふしまいる べきなれど

俳人名:波多野爽波 (はたの そうは)

要約:この墓には本来

ひれ伏して参るべきだ。

しかしそうしきれない

自分の思いがある。

墓参という行為に

向き合う心の揺れを映し、

先祖や故人への敬意と

個人の感情が

交錯する一句です。

季語『中元』

『中元』の意味

「中元」とは、旧暦七月十五日に

行われる年中行事を指します。

本来は道教や仏教に由来し、

祖霊を祀る日とされました。

現代では贈答の習慣が広まり、

夏から秋にかけての

行事季語として親しまれています。

『中元』のコラム

俳句では「中元」は、

贈り物や礼状と結びついて詠まれます。

人と人との絆を確かめ合う行為は、

季節の移ろいとともに

社会的なつながりを感じさせます。

古来の宗教行事と

現代の習俗が交差する

特徴的な季語です。

『中元』の例句をご紹介

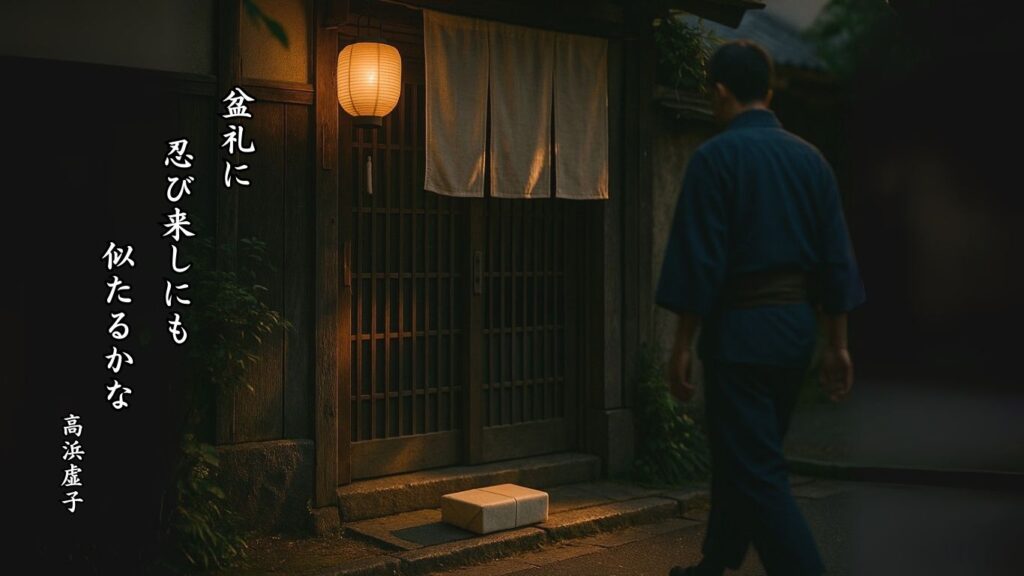

俳句:盆礼に 忍び来しにも 似たるかな

読み:ぼんれいに しのびきしにも にたるかな

俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)

→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと

要約:中元の贈り物が届くさまを、

ひそやかに訪れる

姿に重ねている。

人と人との礼を交わす習慣に、

控えめながらも

温かな心遣いを感じさせ、

季節の行事に宿る人情を

しみじみと表した一句です。

季語『重陽』

『重陽』の意味

「重陽」とは、旧暦九月九日に

行われる五節句のひとつです。

奇数の最大数「九」が重なる日を

めでたい日とし、

菊を鑑賞したり、

菊酒を飲んで長寿を願う

行事を表す季語です。

『重陽』のコラム

俳句では「重陽」は、

菊の花や菊酒とともに詠まれます。

秋の深まりを告げる節句として、

長寿や健康を祈る心が込められます。

古くから宮中や庶民に伝わり、

秋の行事を彩る題材として

親しまれています。

『重陽』の例句をご紹介

俳句:朝露や 菊の節句は 町中も

読み:あさつゆや きくのせっくは まちなかも

俳人名:炭太祇 (たん たいぎ)

→ことばあそびの詩唄で太祇の句をもっと

要約:朝露に濡れる

清らかな景とともに、

町中が菊の節句を祝う。

自然の清々しさと

人々の行事が重なり、

長寿と健康を願う祈りが広がる。

秋の重陽を明るく映した

太祇らしい一句です。

季語『赤い羽根』

『赤い羽根』の意味

「赤い羽根」とは、秋に行われる

共同募金運動を象徴する言葉です。

寄付をした人に赤い羽根を渡す習慣は、

助け合いと連帯の心を表します。

現代社会に根付いた

秋の行事季語です。

『赤い羽根』のコラム

俳句では「赤い羽根」は、

人々の胸に飾られる小さな羽根を通し、

社会のつながりや温かさを描きます。

秋空の下で広がる募金活動は、

伝統的な季語とは異なり、

近代的な生活感を映す題材として

詠まれています。

『赤い羽根』の例句をご紹介

俳句:駅頭の 雨瀧なせり 愛の羽根

読み:えきとうの あめたきなせり あいのはね

俳人名:水原秋桜子 (みずはら しゅうおうし)

→ことばあそびの詩唄で秋桜子の句をもっと

要約:駅頭で募金活動に励む人々に、

雨が滝のように降りかかる。

胸の赤い羽根が愛の象徴となり、

困難の中にも人を思う心が輝く。

社会の営みと季語の新しさを

映した一句です。

まとめ

秋の行事季語は、祈りや祝いを通じて

人々の暮らしに季節を映します。

俳人の句を通して、

月見や祭り、供養などの行事に宿る

日本の心と秋の彩りを味わい、

伝統の深さを感じてみてください。

関連リンク

📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)

🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る

🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら