秋に触れる、やさしい季語たち

秋の暮らしや行事に寄り添う言葉が、

俳句には「人事季語」として息づいています。

今回はその中から代表的な12語をご紹介。

有名俳人の句とともに、

人の営みに映る秋の彩りを

やさしく味わってみましょう。

秋の人事季語12選

季語『秋の燈』

『秋の燈』の意味

「秋の燈」とは、秋の夜にともす

灯火を指す季語です。

夏の名残が去り、

夜の時間が長くなるにつれて、

人々の暮らしに欠かせない

温かみのある光となり、

静かな秋の情緒を

映し出します。

『秋の燈』のコラム

俳句では「秋の燈」は、

家々の灯りや行灯などを通して

秋の夜の趣を表します。

涼しさや寂しさの中に

人の営みの温もりを添える表現で、

孤独や郷愁を和らげる

やさしい季語として

古くから親しまれています。

『秋の燈』の例句をご紹介

俳句:秋の燈や ゆかしき奈良の 道具市

読み:あきのひや ゆかしきならの どうぐいち

俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)

→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと

要約:奈良の道具市にともる秋の灯火。

古都の風雅と人々の営みが重なり、

夜の静けさに温もりを添えています。

秋の燈が文化と暮らしを照らす、

蕪村らしい雅趣あふれる一句です。

季語『濁酒』

『濁酒』の意味

「濁酒」とは、米を発酵させた

白く濁った酒を指します。

秋祭や収穫の祝いに供され、

農村の喜びや人々の絆を

象徴する季語です。

素朴で力強い味わいが、

秋の風物として親しまれています。

『濁酒』のコラム

俳句では「濁酒」は、

祭や人の集いと結びつき、

喜びや賑わいを表現します。

一方で、孤独や侘びを

酒に託して詠む句もあり、

人の暮らしの温もりから

哀感までを映す

懐の深い季語です。

『濁酒』の例句をご紹介

俳句:山里や 杉の葉釣りて にごり酒

読み:やまざとや すぎのはつりて にごりざけ

俳人名:小林一茶 (こばやし いっさ)

→ことばあそびの詩唄で一茶の句をもっと

要約:山里で杉の葉を釣り飾り、

にごり酒を楽しむ情景。

自然と人の営みが寄り添い、

素朴な暮らしの中に喜びと温もりを

感じさせる一句です。

一茶らしい庶民的な眼差しが光ります。

季語『茸飯』

『茸飯』の意味

「茸飯」とは、

秋に採れた茸を炊き込んだご飯を指します。

松茸をはじめとする山の恵みを

米とともに味わうことで、

秋の豊かな実りを象徴する

季語として親しまれています。

『茸飯』のコラム

俳句では「茸飯」は、

収穫の喜びや家庭の温もりを

映す題材として詠まれます。

香りや湯気の描写を通じて

五感に訴える表現が多く、

素朴な味覚の中に

秋の実りや人々の団らんを

感じさせる季語です。

『茸飯』の例句をご紹介

俳句:平凡な 日々のある日の きのこ飯

読み:へいぼんな ひびのあるひの きのこめし

俳人名:日野草城 (ひの そうじょう)

要約:平凡な日々の一場面に出てくる茸飯。

特別ではないからこそ、

日常の中の温かさや豊かさを感じさせる。

秋の味覚と暮らしの安らぎを重ねた、

草城らしい穏やかな一句です。

季語『栗飯』

『栗飯』の意味

「栗飯」とは、秋に実った栗を

米とともに炊き上げたご飯を指します。

ほくほくとした栗の甘みが

季節の味覚を彩り、

収穫の喜びを分かち合う

秋の食卓に欠かせない

代表的な人事季語です。

『栗飯』のコラム

俳句では「栗飯」は、

秋の実りと団らんの象徴として

多く詠まれます。

山里の素朴な暮らしや

祭りの振る舞いに登場し、

温かな家庭の情景と結びつきます。

秋の味覚を五感で伝える

親しみ深い季語です。

『栗飯』の例句をご紹介

俳句:栗飯や 不動参りの 大工達

読み:くりめしや ふどうまいりの だいくたち

俳人名:正岡子規 (まさおか しき)

→ことばあそびの詩唄で子規の句をもっと

要約:不動参りに集う大工たちが、

栗飯を味わう情景。

信仰と仕事、そして秋の味覚が結びつき、

人々の暮らしの力強さと温もりを

鮮やかに映す一句です。

子規らしい写実が光ります。

季語『干柿』

『干柿』の意味

「干柿」とは、渋柿を皮むきして

軒先などに吊るし、乾燥させたもの。

秋の日差しと風を受けて甘みが増し、

冬の保存食として重宝されます。

秋の実りを暮らしに活かす

代表的な人事季語です。

『干柿』のコラム

俳句では「干柿」は、

軒に連なる柿の姿や

干す人々の営みとともに詠まれます。

秋の日差しや夕景と重ねることで、

郷愁や素朴な温もりを表現。

自然と人の暮らしを結ぶ

味わい深い季語です。

『干柿』の例句をご紹介

俳句:釣柿や 障子にくるふ 夕日影

読み:つりがきや しょうじにくるう ゆうひかげ

俳人名:内藤丈草 (ないとう じょうそう)

→ことばあそびの詩唄で丈草の句をもっと

要約:吊るされた柿に、夕日の影が

障子に揺らめいて映る。

素朴な暮らしの中に、

秋の日の移ろいと郷愁を感じさせる。

干柿の温もりと影の儚さが

心に余情を残す一句です。

季語『案山子』

『案山子』の意味

「案山子」とは、田畑に立てて

鳥獣を追い払う人形をいいます。

収穫期の農村に欠かせない存在で、

秋の野に静かに立つ姿は、

郷愁や孤独を感じさせる

象徴的な人事季語です。

『案山子』のコラム

俳句では「案山子」は、

秋の田や野の広がりとともに

詠まれます。

人に似た姿が孤独や寂しさを呼び、

一方で親しみ深い存在感も。

農村の風景と人の心を映す

味わい深い題材です。

『案山子』の例句をご紹介

俳句:其許は 案山子に似たる 和尚かな

読み:そこもとは かかしににたる おしょうかな

俳人名:夏目漱石 (なつめ そうせき)

要約:案山子のようにじっと立つ和尚の姿。

人形めいた静けさの中に、

どこか親しみと滑稽さがにじむ。

秋の案山子のイメージを重ねて、

人と自然の風景を味わい深く描いた

一句です。

季語『秋袷』

『秋袷』の意味

「秋袷」とは、裏地のある袷仕立ての

着物を秋に着ることをいいます。

単衣から衣替えをして、

朝夕の涼しさに備える装いです。

暮らしの中に季節を映す

人事季語として用いられます。

『秋袷』のコラム

俳句では「秋袷」は、

衣替えや季節感を表す題材です。

気候の変化に応じた装いは、

秋の始まりを象徴する生活の一面。

人々の慎ましい暮らしや、

移ろう季節への感受性を

映し出す表現です。

『秋袷』の例句をご紹介

俳句:雨の日の 客と出てたつ 秋袷

読み:あめのひの きゃくとでてたつ あきあわせ

俳人名:原石鼎 (はら せきてい)

要約:雨の日、秋袷をまとい客を送り出す。

日常の小さな所作の中に、

季節の移ろいと人の心遣いが映る。

秋の装いが生活の一場面に寄り添い、

しっとりとした余情を残す一句です。

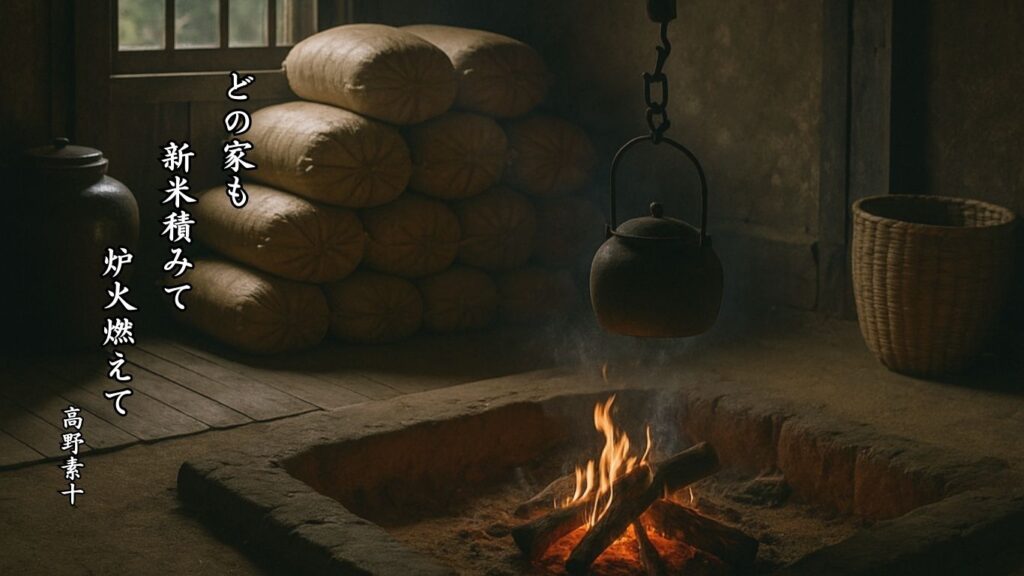

季語『新米』

『新米』の意味

「新米」とは、その年に収穫された

新しい米を指します。

秋の実りを最も実感できる食材で、

白くつややかな炊き上がりは、

収穫の喜びと感謝を映す

暮らしの季語として

親しまれています。

『新米』のコラム

俳句では「新米」は、

実りの象徴として多く詠まれます。

香りや食感の描写を通じて、

秋の恵みと人々の喜びを伝えます。

神前への供えや祝宴など、

収穫行事と結びつけられることも多く、

生活と深く関わる季語です。

『新米』の例句をご紹介

俳句:どの家も 新米積みて 炉火燃えて

読み:どのいえも しんまいつみて ろびもえて

俳人名:高野素十 (たかの すじゅう)

要約:どの家にも新米が積まれ、

炉火が燃える温かな光景。

収穫の喜びと家庭のぬくもりが重なり、

秋の恵みに感謝する暮らしが浮かぶ。

素朴で豊かな人々の営みを映した一句です。

季語『秋団扇』

『秋団扇』の意味

「秋団扇」とは、夏を越えて

秋になっても用いられる団扇を指します。

残る暑さに使われつつも、

季節の移ろいとともに

やがて不要になっていく姿に、

夏と秋の境目の感覚を

伝える季語です。

『秋団扇』のコラム

俳句では「秋団扇」は、

過ぎ去る季節の名残を象徴します。

かつて盛んに使われた団扇が

秋風の中に取り残される光景は、

静かな寂しさや余情を漂わせます。

人の暮らしと季節感を結ぶ

風雅な題材です。

『秋団扇』の例句をご紹介

俳句:秋団扇 四五本ありて 用ふなし

読み:あきうちわ しごほんありて もちうなし

俳人名:日野草城 (ひの そうじょう)

要約:数本の秋団扇がまだ手元にあるが、

もう使うことはない。

季節が移り、役目を終えた物の姿に

静かな寂しさが漂う。

人の暮らしと自然の循環を映す

余情ある一句です。

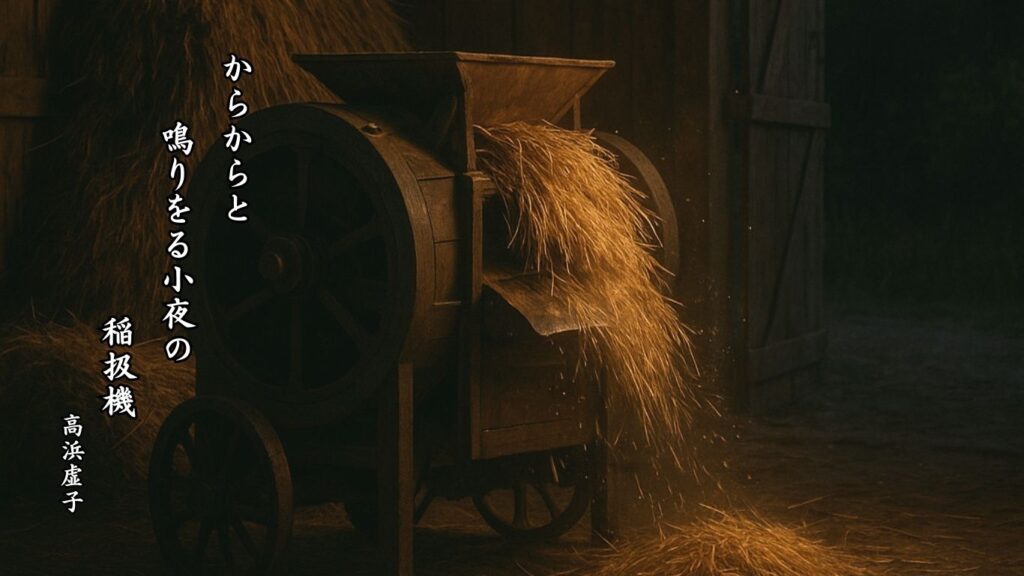

季語『稲扱』

『稲扱』の意味

「稲扱」とは、収穫した稲から

籾をしごいて落とす作業をいいます。

秋の収穫の一工程として、

農村の暮らしを象徴する言葉です。

労働の厳しさと実りの喜びを

同時に伝える人事季語です。

『稲扱』のコラム

俳句では「稲扱」は、

農作業の音や姿とともに

描かれることが多いです。

秋空の下、家族総出で行う光景は、

収穫の喜びや共同体の絆を

感じさせます。

農村の生活感を映す

季語として親しまれます。

『稲扱』の例句をご紹介

俳句:からからと 鳴りをる小夜の 稲扱機

読み:からからと なりをるさよの いねこぎき

俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)

→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと

要約:小夜に「からから」と鳴る稲扱機の音。

農作業の響きが秋の静けさに溶け込み、

収穫の喜びと労働の力強さを伝える。

人と自然の営みを象徴する

情景豊かな一句です。

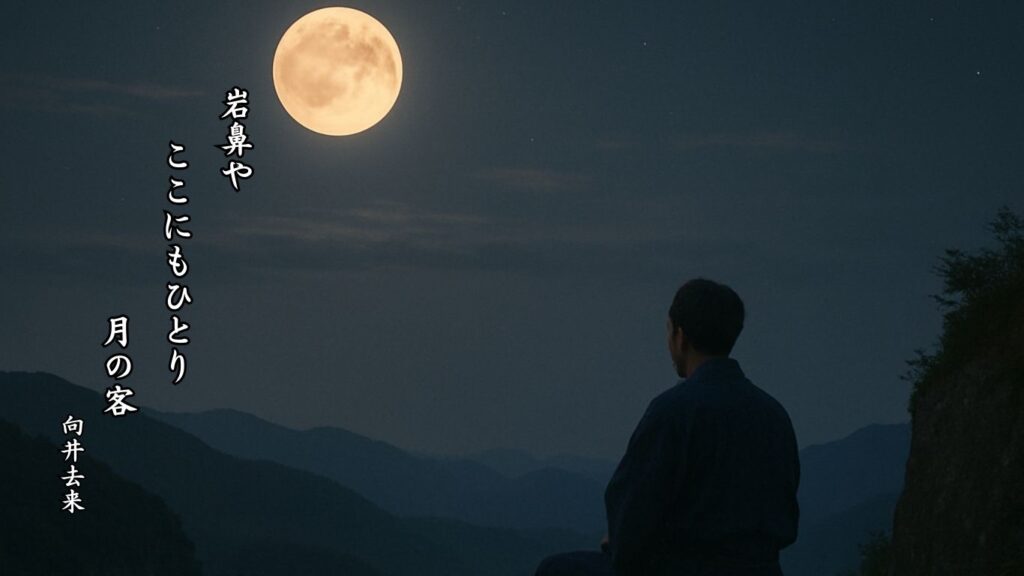

季語『月見』

『月見』の意味

「月見」とは、旧暦八月十五夜に

満月を鑑賞する風習をいいます。

月を眺め、団子や芒を供える行事は、

秋の豊かな収穫と自然への感謝を

表すもの。

風雅と祈りを重ねる

代表的な人事季語です。

『月見』のコラム

俳句では「月見」は、

団らんや静かな独酌の場面など、

多彩に詠まれます。

澄んだ秋空に輝く月は、

人生や自然の象徴とも重なり、

人々の心を映し出します。

古来より和歌や俳句に

多く詠まれる題材です。

『月見』の例句をご紹介

俳句:岩鼻や ここにもひとり 月の客

読み:いわはなや ここにもひとり つきのきゃく

俳人名:向井去来 (むかい きょらい)

→ことばあそびの詩唄で去来の句をもっと

要約:岩の突端に、月を眺める客がひとり。

静けさと孤独の中に、

秋の月見の風雅が広がる。

自然の景と人の心が響き合い、

孤独を超えて季節の美を味わう

余情豊かな一句です。

季語『茸狩』

『茸狩』の意味

「茸狩」とは、山や野に分け入り、

茸を探して採ることをいいます。

秋の実りを直接自然から得る営みで、

家族や仲間との行楽としても親しまれます。

山の恵みを味わう

秋の人事季語です。

『茸狩』のコラム

俳句では「茸狩」は、

茸を探す人々の姿や、

山里の風景とともに詠まれます。

豊かな自然と人との関わりを映し出し、

収穫の喜びや探す楽しさを表現。

秋の実りと人の営みを結ぶ

親しみ深い季語です。

『茸狩』の例句をご紹介

俳句:茸狩りや 頭を挙ぐれば 峰の月

読み:たけがりや こうべをあぐれば みねのつき

俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)

→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと

要約:茸狩りに没頭し、ふと頭を上げると

山の峰に秋の月が輝いている。

自然の恵みを探す人の営みと、

澄んだ夜空の美しさが交わり、

秋の風景の広がりを鮮やかに描いた

蕪村らしい一句です。

まとめ

秋の人事季語は、暮らしや行事に

寄り添いながら季節を映します。

俳人の句を通じて、

食や祭り、装いの中に広がる

秋の彩りを味わうことで、

日常の中にある豊かな季節感を

感じ取ってみてください。

関連リンク

📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)

🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る

🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら