秋に触れる、やさしい季語たち

秋の草花は、俳句に

深い彩りを与えてきました。

萩や芒、菊などの植物季語を、

有名俳人の句とともに紹介し、

移ろう季節の風情を

わかりやすく味わいます。

秋の植物季語12選

季語『朝顔』

『朝顔』の意味

夏から秋にかけて咲く花で、

朝に開き昼にはしぼむ姿が特徴。

古くから観賞用として親しまれ、

江戸時代には栽培が盛んに行われました。

秋の植物季語として、

はかなさと季節の移ろいを伝えます。

『朝顔』のコラム

朝顔は「はかなきもの」の象徴として、

恋や人生の無常を重ねて詠まれました。

花が短命であることから、

一瞬の輝きや儚い出会いを表現。

鮮やかな花色と対照的に、

余情を残す季語として愛されます。

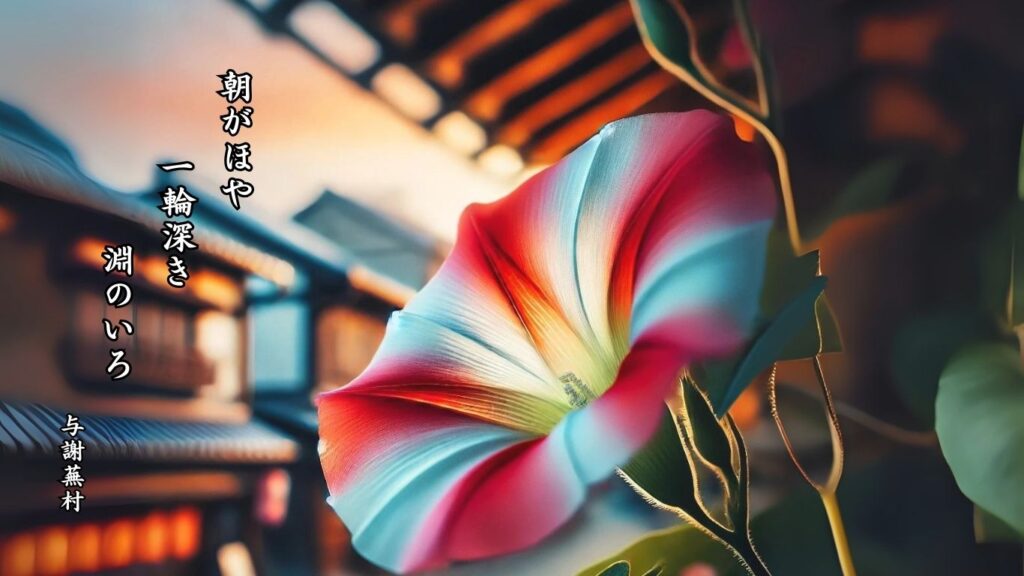

『朝顔』の例句をご紹介

俳句:朝がほや 一輪深き 淵のいろ

読み:あさがおや いちりんふかき ふちのいろ

俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)

→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと

要約:一輪の朝顔の色を、

深い淵の色に重ね合わせている。

花の清らかさと水の深みが響き合い、

自然の奥行きと静けさを表現。

蕪村らしい繊細な比喩が光る

情緒豊かな一句です。

季語『鳳仙花』

『鳳仙花』の意味

夏から秋にかけて咲く一年草で、

紅や紫の花をつけ、実が熟すと

はじけて種を飛ばすのが特徴です。

日本では古くから庭先で親しまれ、

子どもたちが花をつんで遊ぶなど、

身近な秋の植物季語とされます。

『鳳仙花』のコラム

鳳仙花は、種のはじける様子から、

別れやはかなさを詠む題材となりました。

鮮やかな花色は華やかさを添えつつ、

どこか哀愁を漂わせます。

俳句では童心や郷愁を呼び起こす、

親しみ深い季語として愛されています。

『鳳仙花』の例句をご紹介

俳句:汲み去つて 井辺しずまりぬ 鳳仙花

読み:くみさって いべしずまりぬ ほうせんか

俳人名:原石鼎 (はら せきてい)

要約:水を汲み終え、

人影が去った井戸端に

静けさが戻る。

そこに咲く鳳仙花がひときわ映え、

日常の営みと自然の美が調和する。

静と動の対比が印象的な

石鼎らしい一句です。

季語『菊』

『菊』の意味

古来より日本を代表する花で、

秋を象徴する植物季語です。

長寿や不老不死の象徴とされ、

重陽の節句では邪気を払う花として

用いられました。

多彩な花色と姿で人々に親しまれ、

今も秋の風物詩として愛されています。

『菊』のコラム

菊は気高く凛とした花姿から、

清らかさや高貴さを表す題材となりました。

俳句では白菊の静けさや、

黄菊の明るさなど、

色彩の違いを生かして詠まれることが多く、

季節の深まりとともに余情を伝えます。

『菊』の例句をご紹介

俳句:白菊の 目に立てて見る 塵もなし

読み:しらぎくの めにたててみる ちりもなし

俳人名:松尾芭蕉 (まつお ばしょう)

→ことばあそびの詩唄で芭蕉の句をもっと

要約:白菊を見つめると、

塵ひとつ見えない清浄な世界が広がる。

花の純白さが心を洗い、

自然の美と精神の澄みを重ねる。

芭蕉らしい簡潔さと深い余韻を持つ

象徴的な一句です。

季語『紅葉』

『紅葉』の意味

秋の冷え込みとともに葉が色づき、

赤や黄に山野を染める現象を指します。

古来より和歌や俳句に詠まれ、

四季の中でも特に人々を魅了する景色です。

日本文化に深く根づき、

秋を代表する植物季語とされています。

『紅葉』のコラム

紅葉は、華やかさのなかに

もののあわれを感じさせる題材です。

鮮やかな彩りは命の盛りを示すとともに、

散りゆく運命を暗示します。

俳句では光や風との対比で詠まれ、

深い余情を残す季語として親しまれます。

『紅葉』の例句をご紹介

俳句:障子しめて 四方の紅葉を 感じをり

読み:しょうじしめて しほうのもみじを かんじをり

俳人名:星野立子 (ほしの たつこ)

要約:障子を閉めてもなお、

四方から紅葉の気配が満ちてくる。

視覚を超えて季節が伝わる様子に、

自然の力強さと感性の豊かさが重なる。

立子らしい繊細な感覚を映した

一句です。

季語『照葉』

『照葉』の意味

秋の深まりとともに

木の葉が色づき、

陽光や月光を受けて

照り映える様子を指します。

赤や黄に輝く葉は

自然の彩りを際立たせ、

山野の景観を豊かにします。

静かな光を宿す姿は、

秋の成熟を示す植物季語です。

『照葉』のコラム

照葉は、光に映える葉の美しさから、

人生の円熟や豊かさに例えられました。

また、照葉峡など名所も多く、

旅や風景詠の題材として親しまれます。

俳句では紅葉と並んで詠まれ、

静けさや余韻を深める季語です。

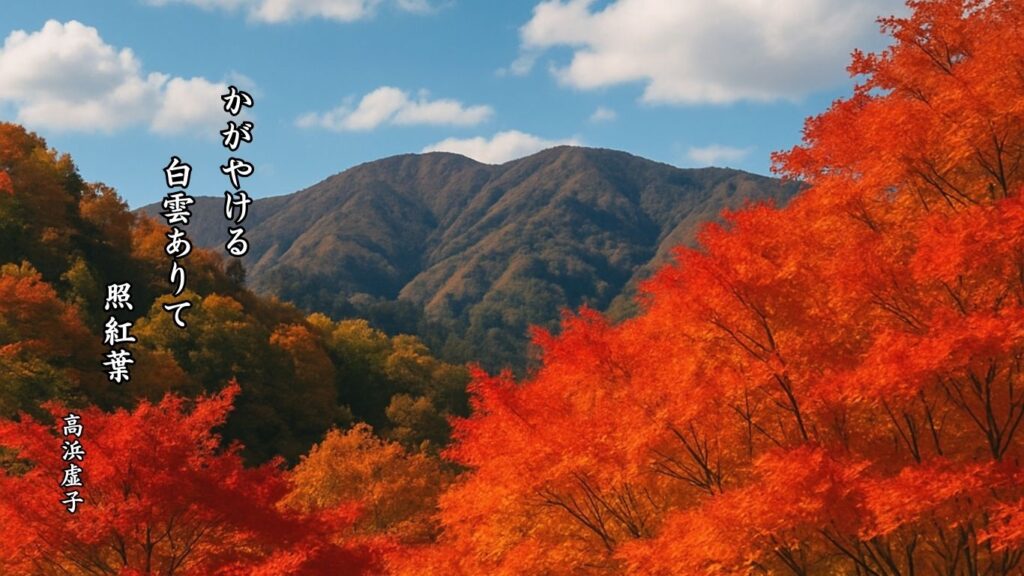

『照葉』の例句をご紹介

俳句:かがやける 白雲ありて 照紅葉

読み:かがやける しらくもありて てりもみじ

俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)

→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと

要約:輝く白雲と照り映える紅葉が、

秋空に鮮やかな対比を生む。

光と色彩の調和が力強く、

自然の壮大な美を伝える。

虚子らしい明快で華やかな描写が

印象深い一句です。

季語『鬼灯』

『鬼灯』の意味

夏から秋にかけて赤く色づく実を

提灯に見立てたことから

名づけられました。

透けるような赤い果皮の中に、

小さな実を包む姿が特徴です。

観賞用や盆飾りとしても親しまれ、

秋を象徴する植物季語となりました。

『鬼灯』のコラム

鬼灯は、赤く灯るような実から、

生と死をつなぐ象徴とされてきました。

盆には霊を導く灯として飾られ、

俳句では郷愁や哀愁を込めて詠まれます。

童心や懐かしい情景を呼び起こす、

印象深い秋の季語です。

『鬼灯』の例句をご紹介

俳句:鬼灯や 物うちかこつ 口のうち

読み:ほおずきや ものうちかこつ くちのうち

俳人名:炭太祇 (たん たいぎ)

→ことばあそびの詩唄で太祇の句をもっと

要約:鬼灯を口に含み鳴らしながら、

ものを言い募る人の姿を描く。

子どもの遊びや大人の愚痴を重ね、

鬼灯の素朴さと人間味がにじむ。

太祇らしいユーモアと生活感に

彩られた一句です。

季語『秋草』

『秋草』の意味

秋に野原を彩る草花の総称で、

萩・芒・桔梗などを含みます。

古来より「秋の七草」として親しまれ、

和歌や俳句にも数多く詠まれました。

野に咲く素朴な花々は、

季節の移ろいを象徴する

代表的な植物季語です。

『秋草』のコラム

秋草は、華やかさよりも

さりげない風情が重んじられ、

人の心に寄り添う存在として

詩歌に登場します。

野辺に広がる群れ咲きの景色は、

はかなさと調和を伝え、

静かな余情を残す季語です。

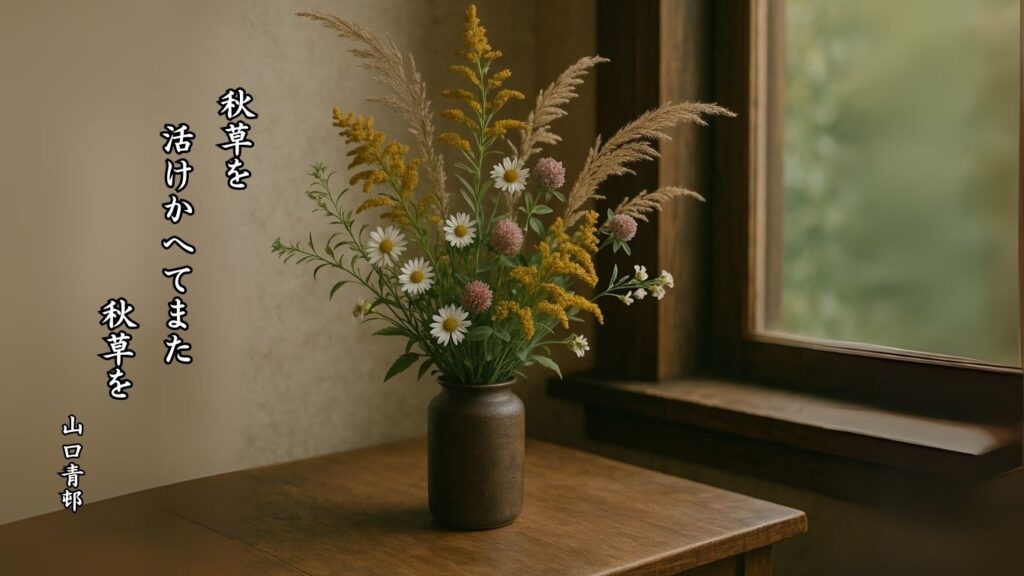

『秋草』の例句をご紹介

俳句:秋草を 活けかへてまた 秋草を

読み:あきくさを いけかえてまた あきくさを

俳人名:山口青邨 (やまぐち せいそん)

→ことばあそびの詩唄で青邨の句をもっと

要約:秋草を活け替えても、

また新たに秋草を生ける。

尽きぬ花の美と人の営みが重なり、

季節の豊かさを映す。

日常の中に自然を取り入れる

日本的な感性を捉えた一句です。

季語『撫子』

『撫子』の意味

秋に咲く可憐な花で、

細やかな花びらが

風に揺れる姿が特徴です。

その名は

「なでしこ=愛らしい子」に由来し、

古くから親しまれました。

秋の七草のひとつとして数えられ、

和歌や俳句にも盛んに詠まれる

代表的な植物季語です。

『撫子』のコラム

撫子はその可憐な姿から、

純真さや愛らしさの象徴とされました。

恋の歌や子を思う心を重ね、

和歌・俳句に詠まれてきました。

野にひっそりと咲く姿は、

はかなさと清らかさを漂わせ、

余情ある季語として親しまれます。

『撫子』の例句をご紹介

俳句:酔うて寝む なでしこ咲ける 石の上

読み:ようてねむ なでしこさける いしのうえ

俳人名:松尾芭蕉 (まつお ばしょう)

→ことばあそびの詩唄で芭蕉の句をもっと

要約:酔って石の上に寝ようとすると、

そこには撫子の花が咲いている。

人の滑稽な行為と

花の可憐さが響き合い、

自然と生活の交錯を軽妙に描く。

芭蕉らしい洒脱な

感性が光る一句です。

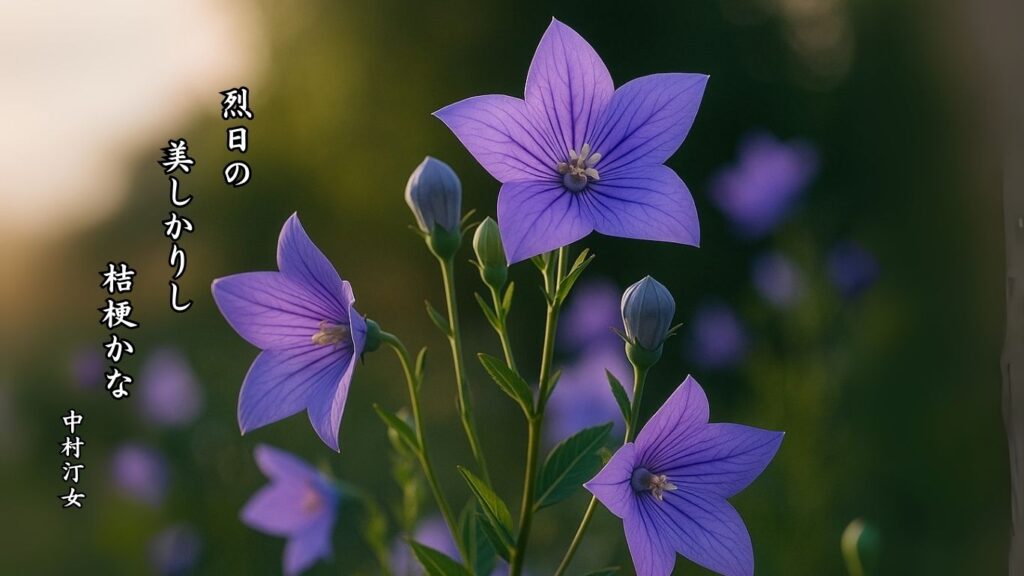

季語『桔梗』

『桔梗』の意味

秋の七草のひとつで、

青紫の星形の花を咲かせます。

古くから薬草としても知られ、

その根は生薬として用いられました。

清楚で気品ある姿から、

和歌や俳句に多く詠まれ、

秋を代表する植物季語とされます。

『桔梗』のコラム

桔梗は凛とした花姿から、

誠実や変わらぬ心を象徴します。

武家の家紋にも用いられ、

高貴な印象を持ちました。

俳句では秋の澄んだ空と響き合い、

静けさや清らかさを伝える

余情ある季語として親しまれます。

『桔梗』の例句をご紹介

俳句:烈日の 美しかりし 桔梗かな

読み:れつじつの うつくしかりし ききょうかな

俳人名:中村汀女 (なかむら ていじょ)

→ことばあそびの詩唄で汀女の句をもっと

要約:烈日の光を浴びても、

なお美しさを保つ桔梗の花。

強さと清らかさが同居し、

夏の厳しさから秋への移ろいを示す。

自然の逞しさと繊細さを映す、

汀女らしい観察眼の一句です。

季語『女郎花』

『女郎花』の意味

秋の七草のひとつで、

細かな黄色の花を房状につけます。

その名は、女性の優雅さに由来し、

古くから歌に詠まれてきました。

野に群れて咲く姿は華やかで、

秋の野を彩る代表的な植物季語です。

『女郎花』のコラム

女郎花は、そのしなやかな姿から、

はかなさや哀愁を表現する題材として

和歌や俳句に親しまれました。

他の秋草とともに群生する景観は、

調和や移ろいを感じさせます。

古典文学にも多く登場する、

風雅な季語です。

『女郎花』の例句をご紹介

俳句:手折りては はなはだ長し 女郎花

読み:たおりては はなはだながし おみなえし

俳人名:炭太祇 (たん たいぎ)

→ことばあそびの詩唄で太祇の句をもっと

要約:手折った女郎花が、

意外なほど長く伸びている。

素朴な驚きの中に、

秋草のしなやかさと優美さが漂う。

自然の細やかな美に目を向けた、

太祇らしい写生の一句です。

季語『萩』

『萩』の意味

秋の七草の代表であり、

小さな赤紫の花を

枝いっぱいに咲かせます。

風にそよぐ姿は優雅で、

万葉集以来、

多くの歌に詠まれました。

秋の草花の象徴として親しまれ、

古来より日本の風景に深く根づく

代表的な植物季語です。

『萩』のコラム

萩は、風に揺れる繊細な姿から、

はかなさや移ろいを象徴します。

夕暮れや月明かりのもとでの情景は、

和歌や俳句に多く描かれました。

秋の野を彩る群生は、

豊かさと寂しさをあわせ持ち、

余情深い季語として親しまれます。

『萩』の例句をご紹介

俳句:高くあげて 提灯越ゆる 萩むらを

読み:たかくあげて ちょうちんこゆる はぎむらを

俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)

→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと

要約:提灯を高く掲げ、

萩の群れを越えて進む。

秋の夜の行事と自然が溶け合い、

光と草花が織りなす情景が広がる。

人と季節の調和を描いた、

虚子らしい写生の一句です。

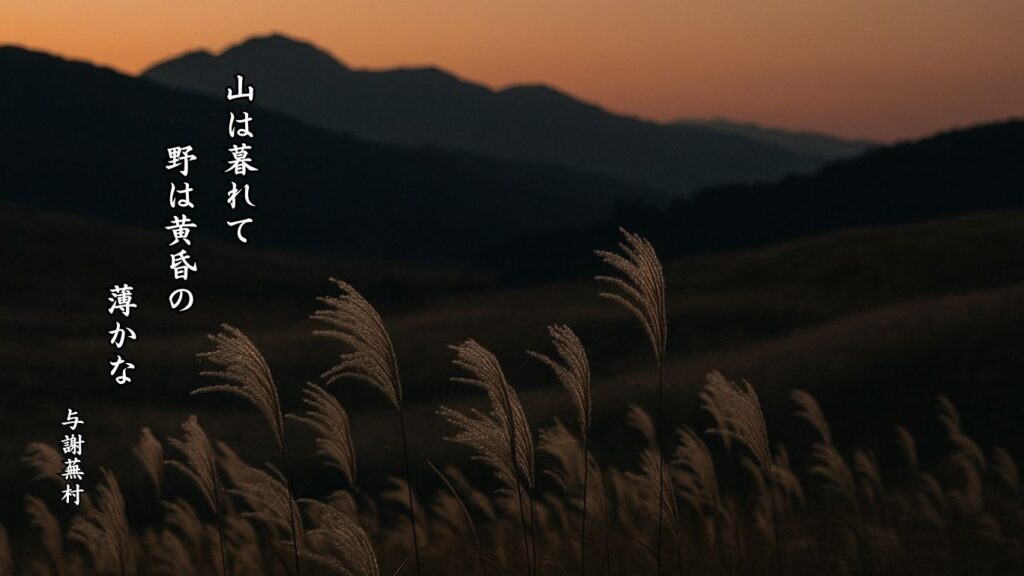

季語『芒』

『芒』の意味

秋の七草のひとつで、

細長い葉と白い穂を風に揺らします。

「すすき」とも呼ばれ、

月見の飾りにも用いられます。

古くから秋の野を象徴する植物であり、

野原を銀色に染める姿は、

秋の代表的な植物季語です。

『芒』のコラム

芒は、風や光を受けて揺れる姿から、

寂寥感や静けさを

表現する題材となりました。

月や虫の声と取り合わせて詠まれ、

秋の情緒を深めます。

その素朴で力強い姿は、

自然と調和する美を象徴する

親しまれた季語です。

『芒』の例句をご紹介

俳句:山は暮れて 野は黄昏の 薄かな

読み:やまはくれて のはたそがれの すすきかな

俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)

→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと

要約:山は暮れ、野は黄昏に包まれる。

その中に立つ薄が静かに揺れ、

秋の夕景の寂寥を際立たせる。

自然の移ろいを繊細にとらえた、

蕪村らしい余情豊かな一句です。

まとめ

秋の植物季語は、萩や芒、菊など

四季の中でも彩り豊かな情景を映します。

古くから俳句や和歌に詠まれ、

はかなさや余情を伝える言葉として

今も私たちの心に寄り添う

代表的な秋のことばです。

関連リンク

📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)

🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る

🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら