秋に触れる、やさしい季語たち

澄んだ空に月や星が輝く、

秋の夜空は格別の美しさです。

今回は「秋の天文季語」から

代表的な12語をご紹介。

有名俳人の句とともに、

夜空に映る季節の表情を

やさしく味わってみましょう。

秋の天文季語12選

秋の天文季語『台風』

『台風』の意味

台風は熱帯低気圧の一種で、

強い風雨を伴って日本列島に接近します。

秋は台風の発生が多く、

稲刈りや秋祭りの時期とも重なり、

暮らしや風景に影響を与える

代表的な天文季語です。

『台風』のコラム

俳句では、台風の前後の空や海、

風や雨の勢いなどが詠まれます。

被害や不安を描く句もあれば、

通過後の静けさをとらえた句も。

自然の力と人の営みの関係を

鮮やかに映す季語です。

『台風』の例句をご紹介

俳句:台風に 吹かれ吹かれつ 投函す

読み:たいふうに ふかれふかれつ とうかんす

俳人名:石田波郷 (いしだ はきょう)

→ことばあそびの詩唄で波郷の句をもっと

要約:強い風雨にあおられながらも、

懸命に郵便を投函する姿を描く一句。

台風という自然の力と、

日常の営みが交差する瞬間に、

人のたくましさと季節感がにじみます。

秋の天文季語『秋風』

『秋風』の意味

夏の暑さがやわらぎ、

涼しさを含んだ風を「秋風」といいます。

空気が澄み、肌をすべるような感覚や、

草木を揺らす音などで

季節の移ろいを感じさせる、

代表的な秋の天文季語です。

『秋風』のコラム

俳句では、

秋風は爽やかさだけでなく、

物寂しさや感傷を

ともなう表現にも使われます。

古典から現代まで幅広く詠まれ、

心の変化や旅情、別れなど、

人の情感と重ねて描かれる

奥行きのある季語です。

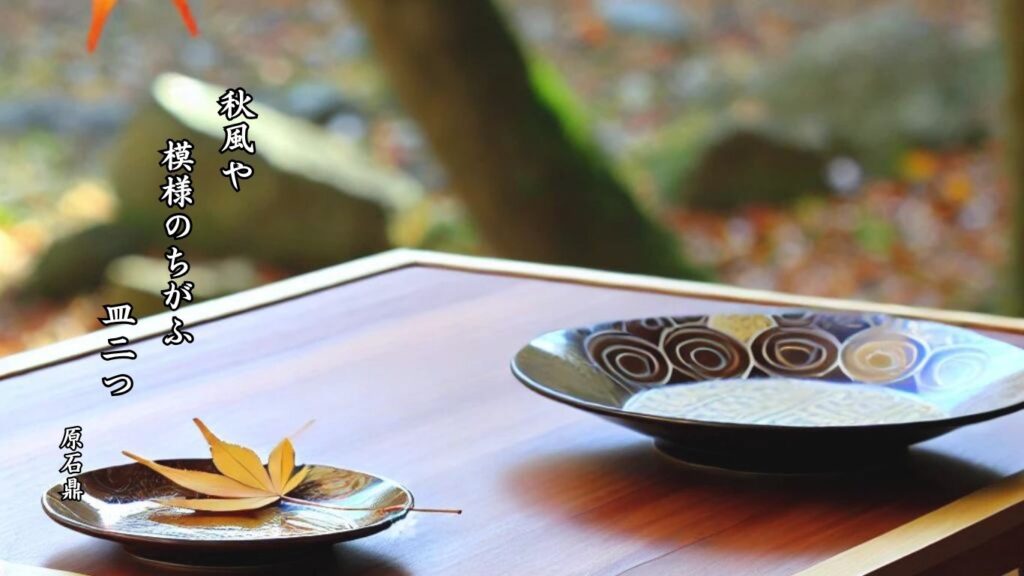

『秋風』の例句をご紹介

俳句:秋風や 模様のちがふ 皿二つ

読み:あきかぜや もようのちがう さらふたつ

俳人名:原石鼎 (はら せきてい)

要約:模様の異なる皿が二枚並ぶ光景に、

秋風がそっと吹き抜ける。

何気ない日常の一場面に、

季節の涼しさと静けさを重ね、

しみじみとした情緒を漂わせています。

秋の天文季語『秋の空』

『秋の空』の意味

澄みきった青さや、

高く広がる空を指す季語です。

空気が乾き、遠くまで見渡せる秋は、

一年で最も空が美しい季節。

一方で天気が変わりやすく、

移ろう空模様もまた

秋の特徴として親しまれています。

『秋の空』のコラム

俳句では澄んだ青空や、

流れる雲の情景がよく詠まれます。

爽やかな開放感を表す句もあれば、

物寂しさや無常感を映す句も。

空の高さや光の加減など、

視覚的な美しさと心情を

同時に描ける奥行きある季語です。

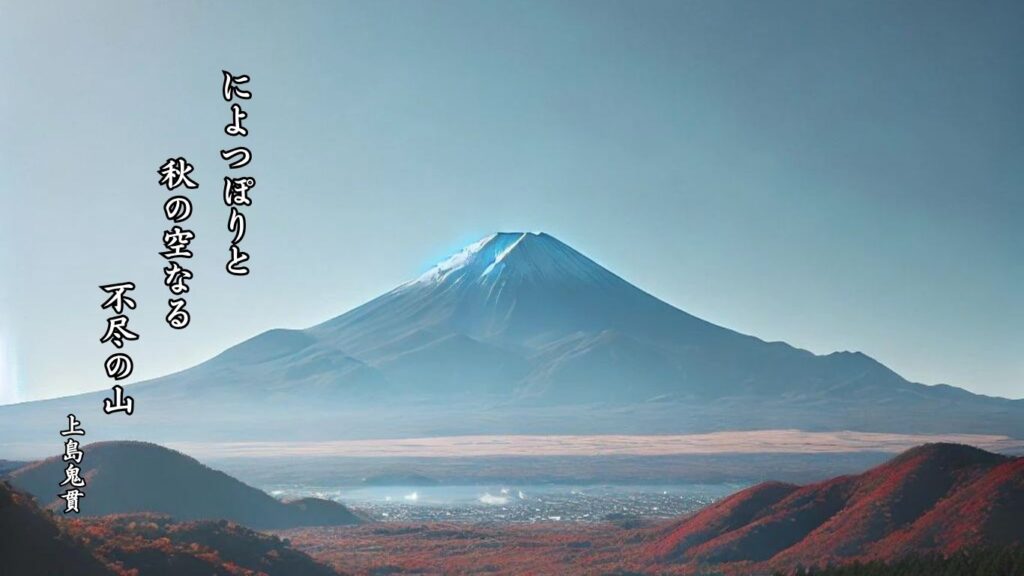

『秋の空』の例句をご紹介

俳句:によつぽりと 秋の空なる 不尽の山

読み:によっぽりと あきのそらなる ふじのやま

俳人名:上島鬼貫 (うえじま おにつら)

要約:澄み渡る秋の空のもと、

富士山がのびやかに姿を見せる情景。

「によっぽりと」という表現が、

自然の雄大さと人の感嘆を軽やかに伝え、

秋空の爽快感を際立たせています。

秋の天文季語『天高し』

『天高し』の意味

秋の空が澄み渡り、

高く広がって見える様子を表す季語です。

空気が乾き、雲がくっきりと浮かぶ秋は、

一年で最も空が高く感じられる季節。

爽快さや解放感を伴い、

俳句でも人気の高い表現です。

『天高し』のコラム

「天高し」は視覚的な

爽やかさだけでなく、

豊穣や実りの季節を象徴します。

田畑や山の景色と

組み合わせて詠まれるほか、

旅や人生の広がりを重ねる句も。

秋の開放感と希望を込めた

明るい季語として親しまれています。

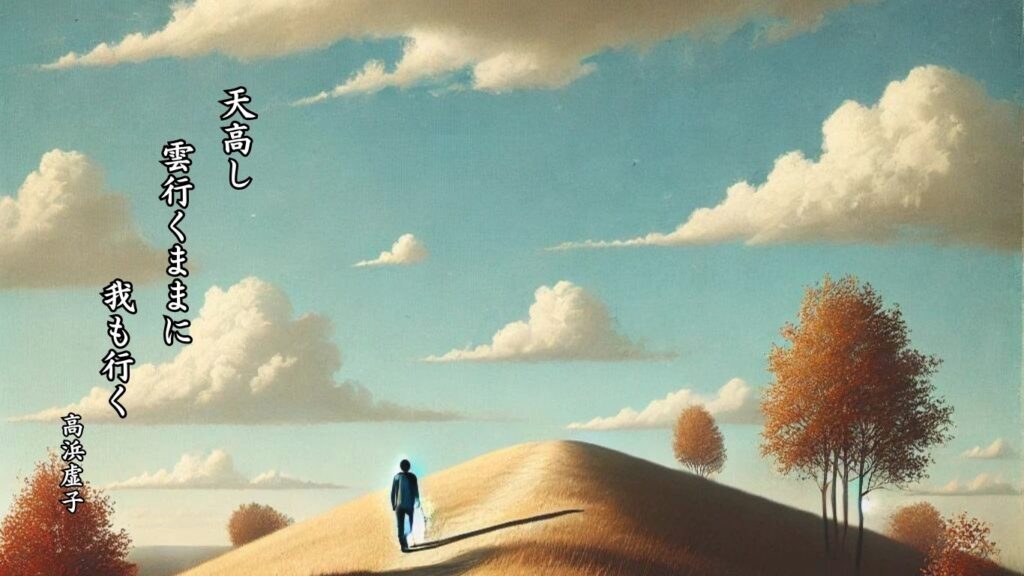

『天高し』の例句をご紹介

俳句:天高し 雲行くままに 我も行く

読み:てんたかし くもゆくままに われもゆく

俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)

→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと

要約:澄み渡る秋空に漂う雲のように、

自分も流れのままに歩んでいく。

「天高し」の爽快感と、

人生を軽やかに受け入れる姿勢が重なり、

自由な心を感じさせる一句です。

秋の天文季語『秋時雨』

『秋時雨』の意味

晩秋から初冬にかけて、

降ったかと思えばすぐに止む、

そんな通り雨を「秋時雨」といいます。

冷たさを含む雨は、

季節の移ろいを告げるように

静かに降り、景色に

寂しさや風情を添える季語です。

『秋時雨』のコラム

俳句では、秋時雨は色や音の描写と

結びつくことが多く、

紅葉や枯葉、町並みなどを

しっとりと濡らす情景に詠まれます。

冬の「時雨」に比べてやわらかく、

秋らしい静けさと余情を

感じさせる表現です。

『秋時雨』の例句をご紹介

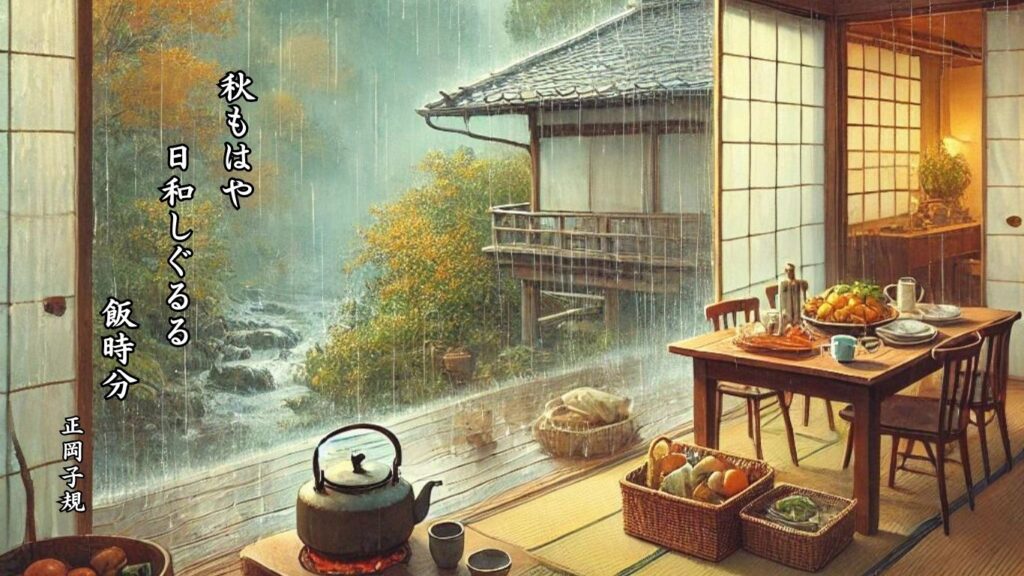

俳句:秋もはや 日和しぐるる 飯時分

読み:あきもはや ひよりしぐるる めしじぶん

俳人名:正岡子規 (まさおか しき)

→ことばあそびの詩唄で子規の句をもっと

要約:秋も深まり、

食事のころにふと降る秋時雨。

日常のひとこまに

季節の移ろいが溶け込み、

静かな情緒と時間のぬくもりを

感じさせる一句です。

秋の天文季語『名月』

『名月』の意味

旧暦八月十五夜の満月を

「名月」と呼びます。

一年で最も美しいとされ、

澄んだ秋空に冴え冴えと輝きます。

観月の風習と結びつき、

俳句では月の光や

夜の情緒を表す

代表的な天文季語です。

『名月』のコラム

名月は「中秋の名月」とも呼ばれ、

古くから月見の宴や

詩歌に親しまれました。

俳句では光や影の描写だけでなく、

心情や人生観と

重ねて詠まれることも多く、

秋夜の象徴として広く用いられます。

『名月』の例句をご紹介

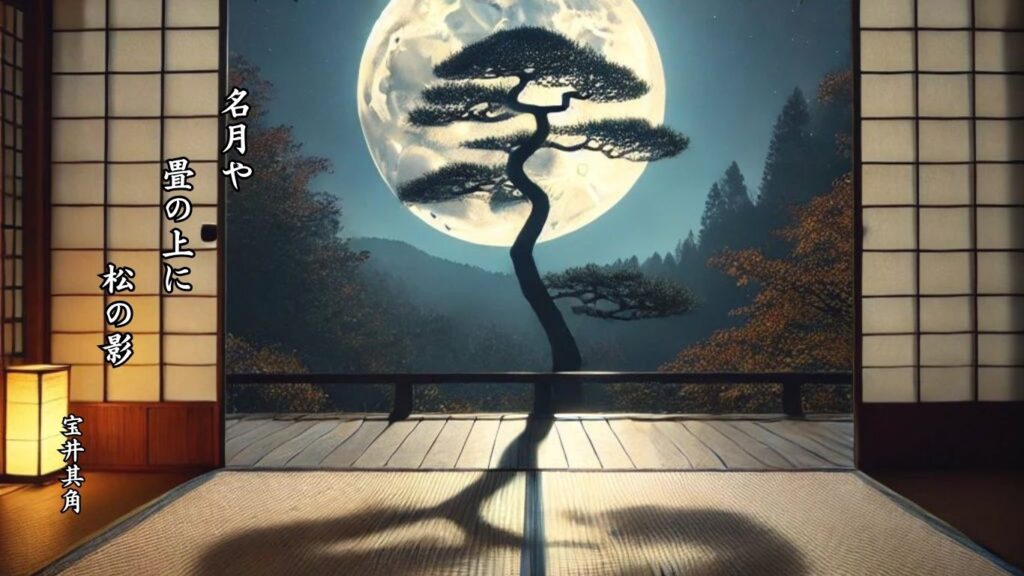

俳句:名月や 畳の上に 松の影

読み:めいげつや たたみのうえに まつのかげ

俳人名:宝井其角 (たからい きかく)

→ことばあそびの詩唄で其角の句をもっと

要約:名月の光が畳に松の影を落とす。

屋内にいながら

月夜の美を味わう情景で、

自然と人の暮らしが

静かに溶け合い、

秋夜の風雅が際立つ一句です。

秋の天文季語『萩の声』

『萩の声』の意味

風に揺れる萩の花に、

虫の音が重なって聞こえる様子を

「萩の声」といいます。

目で見る花の姿と、

耳で感じる秋の音色が一体となり、

季節の深まりを伝える

感覚的な天文季語です。

『萩の声』のコラム

俳句では、萩の花と虫の声を

組み合わせた描写が多く、

秋の夜や夕暮れの情景に詠まれます。

視覚と聴覚を同時に刺激し、

静けさや余情を表現できるため、

古くから愛される情緒豊かな季語です。

『萩の声』の例句をご紹介

俳句:萩吹くや 葉山通ひの 仕舞馬車

読み:おぎふくや はやまがよいの しまいばしゃ

俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)

→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと

要約:萩を揺らす風の中、

葉山通いの最後の馬車が走る。

視覚と聴覚が交わる情景に、

季節の終わりの寂しさと、

秋らしい余情がにじむ一句です。

秋の天文季語『初嵐』

『初嵐』の意味

秋になって初めて吹く

強い風を「初嵐」といいます。

夏から秋への季節の変わり目に現れ、

木々や波を揺らす力強さと、

空気の冷たさを伴います。

季節の節目を告げる

天文季語です。

『初嵐』のコラム

俳句では、初嵐は自然の迫力や、

変化の予感を描く表現として好まれます。

海辺や山間の情景と結びつくことが多く、

音や動きで秋の訪れを印象づけます。

旅や別れの句にも使われる

季節感豊かな言葉です。

『初嵐』の例句をご紹介

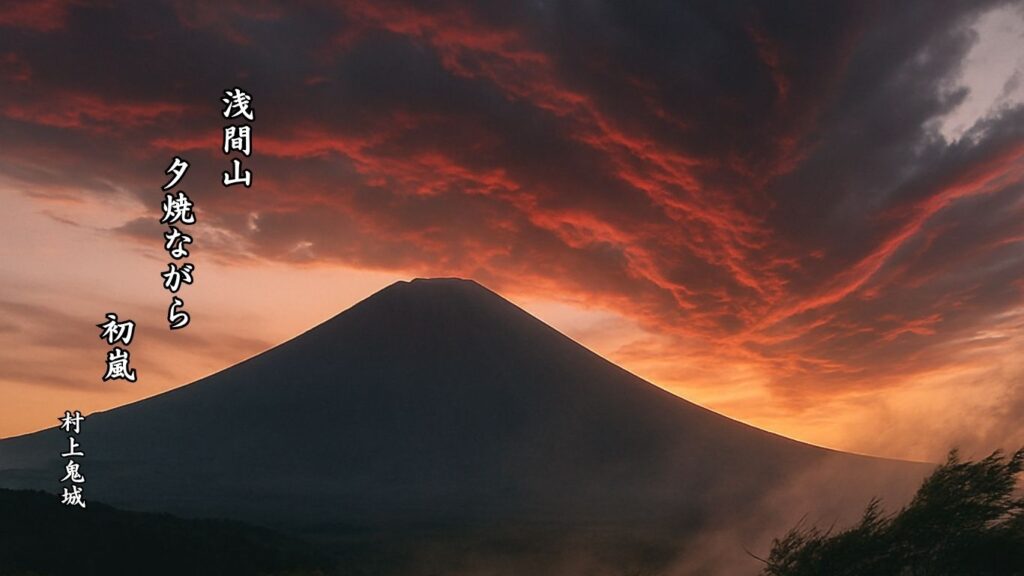

俳句:浅間山 夕焼ながら 初嵐

読み:あさまやま ゆうやけながら はつあらし

俳人名:村上鬼城 (むらかみ きじょう)

要約:夕焼けに染まる浅間山に、

秋の初嵐が吹き渡る。

雄大な自然と力強い風の動きが重なり、

季節の変わり目の迫力と

美しさを同時に描いた一句です。

秋の天文季語『天の川』

『天の川』の意味

夜空に白く流れるように見える

星の帯を「天の川」といいます。

無数の星が集まって輝き、

秋は空気が澄んで

いちばん美しく観賞できます。

七夕伝説や詩歌とも深く結びつく

天文季語です。

『天の川』のコラム

俳句では、

天の川は静寂や広がり、

時の流れを感じさせる

題材として好まれます。

川に見立てた流れや、

人の思いを星に託す表現も多く、

浪漫的で幻想的な秋の夜空を

象徴する季語です。

『天の川』の例句をご紹介

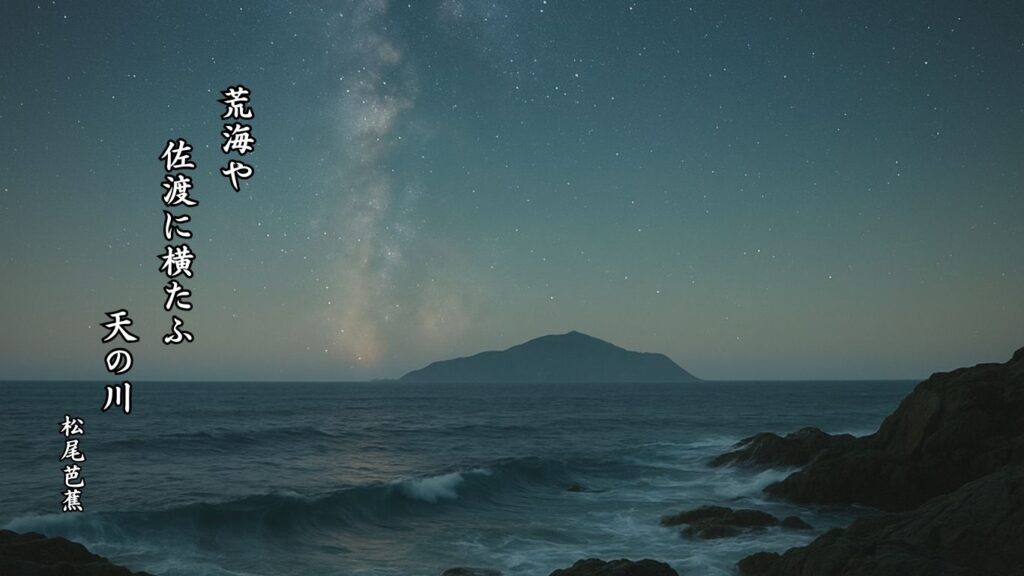

俳句:荒海や 佐渡に横たふ 天の川

読み:あらうみや さどによこたう あまのがわ

俳人名:松尾芭蕉 (まつお ばしょう)

→ことばあそびの詩唄で芭蕉の句をもっと

要約:荒々しい海の向こうに、

佐渡島が横たわり、その上に

天の川が架かる壮大な光景。

海と空、現実と幻想が溶け合い、

自然のスケールの大きさを

感じさせる一句です。

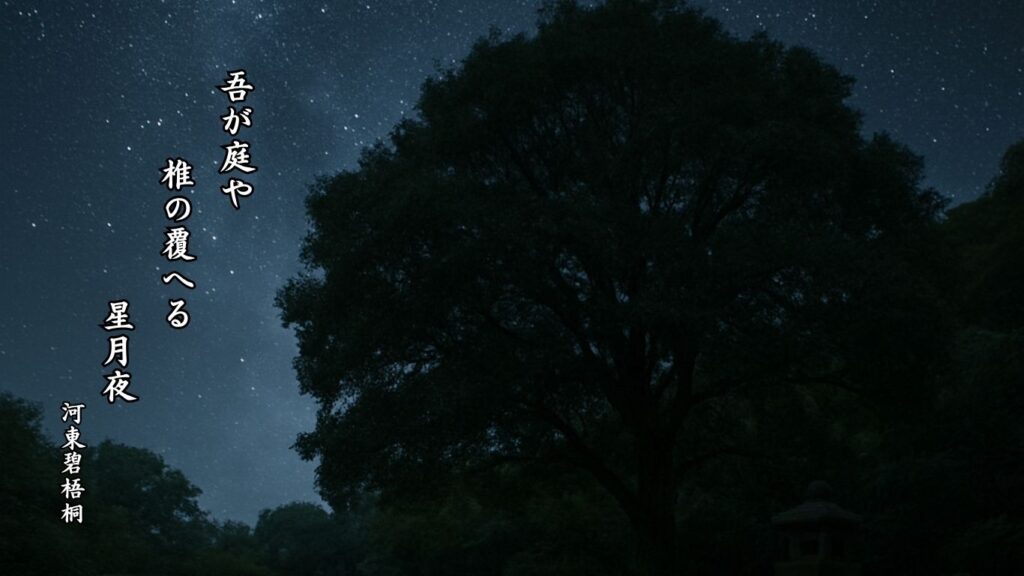

秋の天文季語『星月夜』

『星月夜』の意味

澄みきった空に星が冴え冴えと輝く

秋の夜を「星月夜」といいます。

月の光と星の輝きが同時に見られ、

空気の透明感や静けさが際立つ季節。

夜空の美を象徴する

秋ならではの天文季語です。

『星月夜』のコラム

俳句では、

星月夜は光の明暗や

夜の静けさを描く

題材として好まれます。

旅や人生の情景に重ねたり、

孤独や感傷を映す句も多く、

視覚的な美しさと心情表現を

兼ね備えた奥行きある季語です。

『星月夜』の例句をご紹介

俳句:吾が庭や 椎の覆へる 星月夜

読み:わがにわや しいのおおえる ほしづきよ

俳人名:河東碧梧桐 (かわひがし へきごとう)

→ことばあそびの詩唄で碧梧桐の句をもっと

要約:自分の庭を覆う椎の木の向こうに、

星が冴え冴えと輝く秋の夜。

身近な空間に広がる宇宙の美しさと、

星月夜の静けさが溶け合う、

しみじみとした情景の一句です。

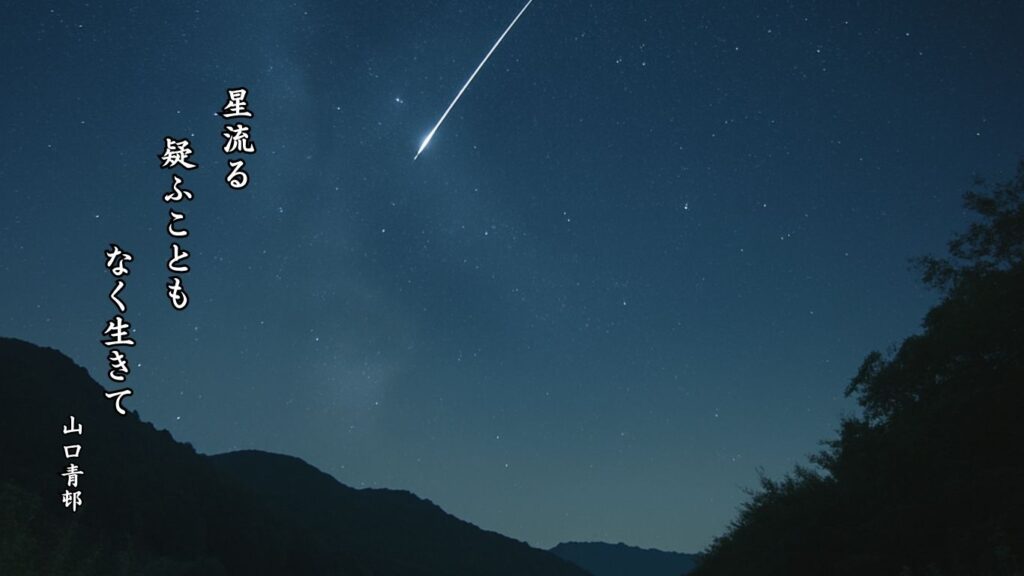

秋の天文季語『流星』

『流星』の意味

夜空を流れる光の筋を

「流星」といいます。

小さな塵が大気に燃えて輝き、

一瞬で消える様子は儚く美しい。

秋は空気が澄み、

観測に適した季節で、

願い事をかける風習でも

親しまれる天文季語です。

『流星』のコラム

俳句では、流星は時間の速さや

人生の儚さの象徴として詠まれます。

夏のペルセウス座流星群に対し、

秋はオリオン座流星群が有名。

動きや光跡の描写を通して、

感動や余情を表す句が多く

残されています。

『流星』の例句をご紹介

俳句:星流る 疑ふことも なく生きて

読み:ほしながる うたがうことも なくいきて

俳人名:山口青邨 (やまぐち せいそん)

→ことばあそびの詩唄で青邨の句をもっと

要約:夜空を流れる星を見つめ、

疑うことなく生きてきた日々を思う。

流星の潔い光跡に、

揺るぎない人生観と静かな感慨が

重なり合う一句です。

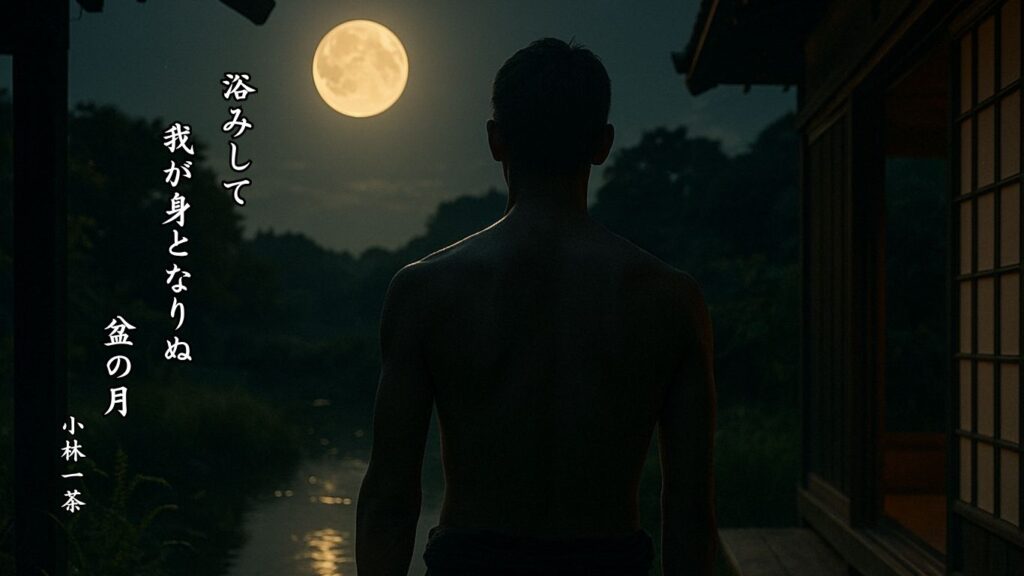

秋の天文季語『盆の月』

『盆の月』の意味

旧暦七月十五日の夜、

お盆の行事とともに眺める月を

「盆の月」といいます。

先祖の霊を迎える時期の月は、

静かで優しい光を放ち、

家族や故郷の情景と結びつく

秋の天文季語です。

『盆の月』のコラム

俳句では、盆の月は追憶や郷愁を

表す題材として好まれます。

川辺や山里の景とともに描かれ、

先祖とのつながりや心の安らぎを

感じさせる表現が多いです。

そのやわらかな光は、

夏と秋の境目を彩ります。

『盆の月』の例句をご紹介

俳句:浴みして 我が身となりぬ 盆の月

読み:ゆあみして わがみとなりぬ ぼんのつき

俳人名:小林一茶 (こばやし いっさ)

→ことばあそびの詩唄で一茶の句をもっと

要約:湯浴みを終えた自分の体に、

盆の月の光がやさしく差し込む。

清められた心身と

月の静かな輝きが重なり、

お盆ならではの安らぎと

秋の情緒を感じさせる一句です。

まとめ

秋の天文季語は、

夜空や自然の表情を映す

豊かなことばです。

俳人の句にふれながら、

月や星、風や空の移ろいを

心に留めてみてください。

季節の美しさが

一層深まります。

関連リンク

📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)

🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る

🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら